‘শক্তি’পাঠ ও নীরবতা

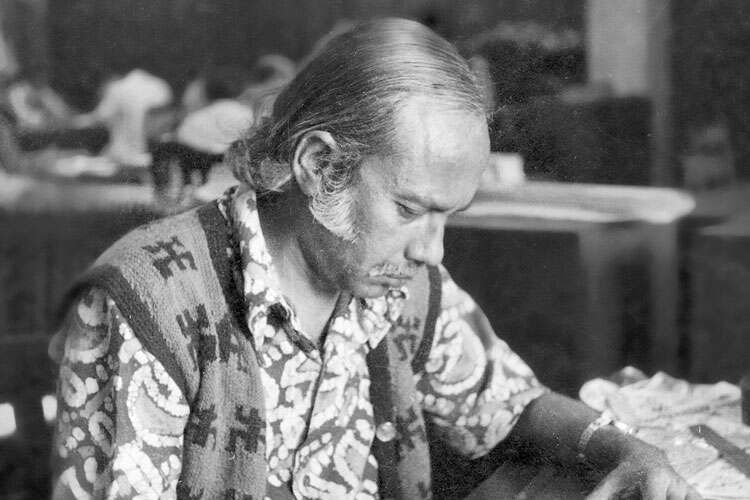

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুবোধ বা মৃত্যুচেতনা নিয়ে চর্চা হয়েছে বা হয়ে চলেছে যথেষ্ট। তাঁর ওপর তৈরি অপর্ণা সেনের তথ্যচিত্রে আমরা ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ভয়েস-ওভার ভাষ্যপাঠ শুনি, কবি নিজের জীবদ্দশায় শেষ প্রায় দুই দশক এক ধরনের ‘মরণোত্তর’ জীবন বাঁচছিলেন যেন। কিন্তু মৃত্যুর প্রকট রূপক বা দৃশ্যকল্পের বাইরে শক্তি চট্টোপাধ্যায় আরও দীর্ঘ সময় জুড়ে বুনে গেছেন স্তব্ধতার এক আখ্যান, মৃত্যুর চেয়েও বেশি মৃত্যুর অনুষঙ্গ, ভবিতব্য নীরবতা এবং শূন্যতার ইতিবৃত্ত।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনের অন্তরঙ্গতা ও সেই সম্বন্ধীয় কিছু ‘মিথ’-এর রসালো, গালভরা আলোচনায় ক্রমশই আমাদের পাঠকমন থেকে বিস্মৃত হয়ে চলেছে তাঁর পদ্যের গভীর পাঠ। কিছুদিন আগে একবার আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক অধ্যাপকের সঙ্গে শক্তি চট্টোপাধ্যায় নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে জানতে চেয়েছিলাম, ‘কবি ও কাঙাল’ কবিতাটি সম্বন্ধে তাঁর পাঠ। তিনি বললেন, “ওঁ তো ক্ষ্যাপা, উড়নচণ্ডী। ওঁর কবিতা ওঁর মতোই মাতাল। উফ, গায়ে কাঁটা দেয়।” অন্তর্দৃষ্টির এমন আলো কোথায় রাখবো, বুঝতে না পেরে সে থেকে আর কারো সঙ্গে বিশেষ আলোচনাই করি না এই নিয়ে। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না। শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে হুজুগে আড্ডাই বেশি, এবং সময় নিয়ে পাঠ কম -- এ কথা অস্বীকার করা বা উড়িয়ে দেওয়ার জায়গা নেই। অথচ কালক্ষেপ না করে সেই নিয়ে সীমিত সাধ্যে, ছোট পরিসরে আলোচনা শুরু করার দায়িত্বও আমাদের পাঠকদের ওপরেই বর্তায়।

কথা বলছিলাম স্তব্ধতা, নীরবতা নিয়ে। অক্ষর-শব্দের জগতে সে নিতান্তই দুয়োরানি। বেশিরভাগ মানুষ তাকে সাধে না, সোহাগ করে না; যারা বা সাধে, কথা বলে তাকে বোঝাতে গিয়ে বাতুলতায় নষ্ট করে। কিন্তু সেই স্তব্ধতা লিখতে পারতেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

কবিতায় যে দৃশ্যকল্প নির্মিত হয়, শব্দ/ধ্বনি তাকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে। কবিতা পড়তে পড়তে যখন আমাদের চোখে ছবি ফোটে, সে ছবির শব্দও অনুমান করতে পারি আমরা। এমনকি, যদি শব্দের ওপর আলাদাভাবে জোর দিতে হয়, সেদিকেও আমাদের চোখ টানেন কবিরা।

এই এক আশ্চর্য কবিতা।

ইতস্তত ময়ূর ঘোরে এই অরণ্যে সমস্ত দিনপাতার ডালে জড়িয়ে থাকে, এক লহমার হাজার ডাকেইতস্তত ময়ূর ঘোরে এই অরণ্যে সমস্ত দিন... আর কিছু নেইস্তব্ধ খামারকোন মহিমায় নবীন জামার সর্ব অঙ্গ ডুবিয়ে দিতেইময়ূর হলেন উচ্চকণ্ঠ?সে ধিক্কারে ঝাড়লণ্ঠন মেজেয় পড়ে ভাঙলো মাটিআঁধারে, এই বাংলো গভীর --- অরণ্য খায় দাঁতকপাটি।”(‘ইতস্তত ময়ূর ঘোরে এই অরণ্যে’/ হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান)

এগারো লাইন শব্দ দিয়ে শক্তি আসলে তৈরি করছেন স্তব্ধতা। এমন তীব্র স্তব্ধতা, যা প্রায় শোনা যায়। যাকে ভেঙে গড়ে ওঠা শব্দের দিকে অপরাধীকে ধরে ফেলার চোখ নিয়ে মানুষ তাকিয়ে থাকে।

ধ্বনিনিবৃত্তির (onomatopoeia) কোনো ব্যবহার নেই এখানে শব্দ বা নীরবতা বোঝাতে। টানটান, নির্মেদ লেখনী। পুরো লেখাটা পড়তে পড়তে প্রাথমিকভাবে একটি কবিতার গড়ে ওঠাই চোখে পড়ে। কিন্তু এবার একটু খেয়াল করা যাক, এই ছন্দ-মাত্রা-মাপা বিবরণে অরণ্যের ল্যান্ডস্কেপে একেবারে অলক্ষ্যে কী কী শব্দ ফুটে উঠছে --

অরণ্যে ময়ূরের ঘোরা, “পাতার ডালে জড়িয়ে” থাকা ২। “এক লহমার হাজার” ডাক। ৩। “ময়ূর হলেন উচ্চকণ্ঠ”। ৪। “ঝাড়লণ্ঠন মেজেয় পড়ে ভাঙল মাটি”। ৫। “দাঁতকপাটি”।

বেশ। সে তো না হয় হলো। কিন্তু এই শব্দগুলো এত তীব্র কেন হয়ে উঠছে কবিতা পড়তে গিয়ে? সবকটা শব্দে গিয়ে যখন পড়ছি, কেন মনে হচ্ছে কানে তালা লাগিয়ে দেওয়ার মতো বাজছে তারা? এই যেন শুকনো ডালপাতার মধ্যে দিয়ে ময়ূর হেঁটে গেল। এই যেন ময়ূরের ডাকে চমকে উঠলাম। এই সারা মেঝেয় কাঁচ ছড়িয়ে পড়লো ঝনঝনিয়ে।

আবার পড়া যাক। এবার আস্তে আস্তে স্পষ্ট হবে, শব্দগুলো আসলে নির্দোষ। তারা নিজেদের নিয়মেই শ্রুত হচ্ছে। আসল কাণ্ডটি ঘটাচ্ছে অন্য দুটি শব্দবন্ধ --

১। “স্তব্ধ খামার”

২। “আঁধারে এই বাংলো গভীর”

এতক্ষণে! এই শব্দবন্ধদুটি এমনভাবে নৈঃশব্দ্য ‘উৎপন্ন’ করছে, এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আগের পাঁচটি শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে একপ্রকার amplified হয়ে। নৈঃশব্দ্য বলি, আর শূন্যতা বলি, ওপরের দুটি শব্দবন্ধের অন্য সমস্ত ধ্বনি খেয়ে ফেলার ক্ষমতা আছে, খেয়াল করুন। ময়ূর ঘুরছে, ইতস্তত। অর্থাৎ, তার সেই চলাফেরার শব্দও সাময়িক। অভ্যস্ত হওয়ার শব্দ নয়, শূন্যের ভিতর ধিক্কারের শব্দ। সে-ও হারিয়ে যাচ্ছে এই অরণ্যে।

আর একটা ছোট্ট কথা আছে! প্রথম স্তবকের শেষে ঝুলছে তিনটে শব্দ, “আর কিছু নেই”। ব্ল্যাকহোল!

যেন এতকিছুর পরেও স্তব্ধতা সঠিক বোনা হল না মনে করে শক্তি ওইটুকু কথা বললেন। এতক্ষণ শব্দের মাঝে মাঝে বোঝা যাচ্ছিল, আর কিছু নেই। এবার উচ্চারিত হলো যে, আর কিছুই নেই। সমাপ্তি। সব কিছু শুষে নিচ্ছে অরণ্য।

এগারোটা লাইন। বাহান্নটা শব্দ। কবি আমার স্তব্ধতা বুনছেন!

এরকমই স্তব্ধতার আরেক আখ্যানের কথা মনে পড়ে ১৯৯৫ সালের ১লা মার্চ রচিত ‘অকাল বৃষ্টিতে’ কবিতাটি পড়লে।

“হঠাৎ অকাল বৃষ্টি শান্তিনিকেতনে।

রাতভর বৃষ্টি হল শান্তিনিকেতনে।

আমের মঞ্জরী পেল বৃষ্টি ও কুয়াশা।

বসন্তের মুখোমুখি শিমুল পলাশ।

ফুলটা বৃন্তচ্যুত হয়ে খসে পড়ে ঘাসে।

মানুষ স্থগিত ঘরে চক্রে বসে আছে।”

(‘অকাল বৃষ্টিতে’/ কিছু মায়া রয়ে গেল)

পদ্যের চেয়েও বেশি, এটি সমাপিকা। বেশ কিছু জিনিস দ্রষ্টব্য – এক, পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার। প্রতিটি লাইনের শেষে পূর্ণচ্ছেদ আসছে – কবিতা নয়, আসলে এক সময়ের কিছু বিচ্ছিন্ন দৃশ্যকল্পের কোলাজ। ছন্দ, মিল সমন্বিত কবিতা লেখার ক্লান্তি আর বইছেন না কবি; যেন হাতের অ্যালবামে ছটা ছবি। কিন্তু কোলাজ বলতে আমরা জানি, আপাত বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও দৃশ্যকল্পগুলি কোথাও সংযুক্ত। এখানে তাহলে সংযোগের জায়গাটি কী? শুধুই বসন্তকাল? নাহ্, এবার কবিতাটি আবার পড়া প্রয়োজন। পড়লেন? এবার খেয়াল করা যাক, দৃশ্যকল্পের অতীতে কবিতাটির গতি – শান্তিনিকেতন হয়ে সে অঞ্চলের বসন্তে আমের মঞ্জরী, শিমুল পলাশ ছুঁয়ে শেষে বদ্ধ ঘরে মানুষের চক্রাকারে বসে থাকায় এসে শেষ হচ্ছে। ফুলের বৃন্তচ্যুত হওয়ার বিষাদ, বা বৃষ্টির ‘অকাল’ মুছে এক আশ্চর্য কেন্দ্রানুগ গতি এই ছয় লাইনে। কবি যেন তাঁর সব প্রয়াস, ঔজ্জ্বল্য এবার গুটিয়ে আনছেন। নিজেকে প্রসারিত করার যে সেন্ট্রিফ্যুগাল গতি, তার বিরুদ্ধে এই ক্রমসঙ্কোচন, সেন্ট্রিপেটাল মুভমেন্ট জীবনের সমস্ত উচ্চারণকেই একপ্রকার অত্যুক্তি করে তোলে। নীরবতা ঝঙ্কৃত হয়। “মানুষ স্থগিত ঘরে চক্রে বসে আছে।” স্থগিত কে আসলে? মানুষ, না ঘর? ফুলের বৃন্তচ্যুত হওয়ার দ্যোতনা এত সংক্ষেপে শেষ? নাকি চ্যুত হওয়াটুকুই সারসত্য? তার অতীতে আর কিছু বলা বাতুলতা? উত্তর পাওয়া যায় না আর। ‘পদ্যসমগ্র’ সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্ট অনুযায়ী এটিই কবির শেষ লেখা। এর বাইশ দিনের মাথায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় চলে গিয়েছিলেন তেইশে মার্চের ভোরে।