নজরুল ‘আমাদের’ না ‘ওঁদের’?

আজ আমরা যখন কবি কাজী নজরুল ইসলামকে স্মরণ করছি, তখন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ। ইতোমধ্যে আমরা পেরিয়ে এসেছি কবির মৃত্যুর ৪৫ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে অনেক কিছুই ভাগ হয়েছে। অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু আজও ‘ভাগ হয়নিকো নজরুল’। অথচ তাঁর ভাগ নিয়েই আমাদের যতো দড়ি টানাটানি। সে তাঁর জীবনকালে যেমন, তেমনি মৃত্যুর পরেও। জীবদ্দশায় নানা সময়ে হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজ তাঁকে টেনেছে, আবার একইভাবে অস্বীকারও করেছে। কিন্তু দৃষ্টিকটু এই টানাটানির বাইরে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এমন এক বিন্দুতে, যা তাঁর জীবন ও চিন্তাধারাতেও স্পষ্ট।

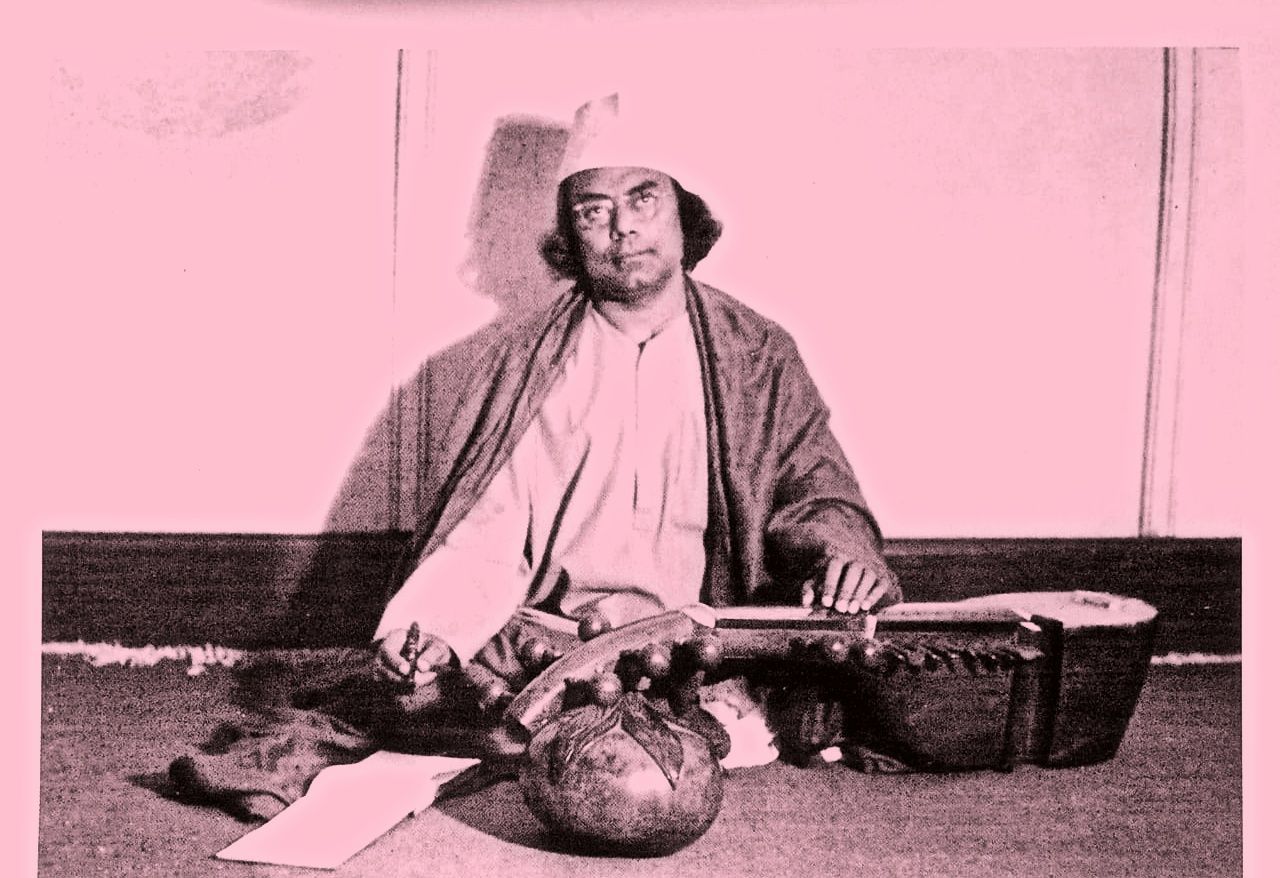

কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ মে। মৃত্যু ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট। সন-তারিখের হিসেবে তাঁর জীবন প্রায় সাতাত্তর বছরের। লেখকের জন্য দীর্ঘজীবন জরুরি। এ অর্থে নজরুল দীর্ঘ জীবন পেয়েওছিলেন, তবে সেখানে সক্রিয় সময় খুবই কম। মাত্র বিশ বছর বয়সে, ১৯১৯ সালের মে মাসে তার প্রথম রচনা ‘বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী’র প্রকাশ। এরপর ১৯৪২ সালে, মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি অসুস্থ হন। বাকশক্তি হারান চিরতরে। এরপর অসুস্থতা নিয়েও বেঁচেছিলেন প্রায় ৩৪ বছর। কিন্তু সেই বেঁচে থাকা জড়বৎ। চিকিৎসার জন্য ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন, তাও অসুস্থতার প্রায় দশ বছর পর। এই দীর্ঘদিন তিনি ছিলেন অন্তরালে, প্রকৃত যত্নের বাইরে। ইংল্যান্ডে চিকিৎসা সমাপ্ত হয়নি, তিনি ফিরে আসেন। এর দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশ সরকার তাঁকে নিয়ে আসে। কিন্তু ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশেই, কবির যে যত্ন-পরিচর্যা দরকার ছিল, তা কি হয়েছিল? এতদিন পরে এসেও কাজী নজরুল সম্পর্কে পুরনো কথাগুলোই আবারও মনে উঁকি দেয়। জীবিতকালে যেমন, তেমনি আজও তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি কি থেমেছে? আজও তো রয়েছে তাকে দলে ভেড়ানোর লড়াই। রয়েছে বাতিল করার আয়োজনও। অথচ নজরুলের প্রকৃত মূল্যায়নেই আমাদের অনীহা।

নজরুলের প্রকৃত মূল্যায়নে আমাদের চোখ ফেরানো দরকার তাঁর রচনা, জীবন ও চিন্তাধারায়। এ তিনের পটভূমিকাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে প্রকৃত নজরুলকে। রচনা, জীবন ও দর্শন - কোথাও তিনি আত্মবিরোধী নন। কাজী নজরুল ইসলাম নিজেই বলেছিলেন, ‘কেউ বলেন আমার বাণী যবন কেউ বলেন কাফের। আমি বলি ও দুটোর কোনটাই না। আমি শুধু হিন্দু মুসলিমকে এক জায়গায় ধরে নিয়ে হ্যান্ডশেক করানোর চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি’। কেমন সেই চেষ্টা? যাকে তিনি জোর গলায় চিনিয়েছেন, ‘মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান’। তাঁর দুঃসাহসী মনের পরিচয় মেলে নিজের সন্তানদের নাম রাখার বেলাতেও। কৃষ্ণ মুহাম্মদ, অরিন্দম খালেদ, কাজী সব্যসাচী এবং কাজী অনিরুদ্ধ - এরকম নামকরণের দুঃসাহস কি আজ আমাদের হবে?

তিনি মানুষকে দেখেছেন মানুষ হিসেবে, ধর্মীয় পরিচয়ে নয়। বিশ্বাসী ছিলেন, প্রগতিতে, মানবতায়। অগণিত অন্যায়ের মধ্যেও যখন তিনি অগ্রসর হয়েছেন, তখন মানুষকে ভেবেই এগিয়েছেন। মানুষকে ধর্মীয় পরিচয়ে বাঁধার যে সংকট, ভবিষ্যতের বিপন্নতা তিনি অনুধাবন করেছিলেন। তাই তিনি মানুষকেই ভজেছেন। প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন অসাম্প্রদায়িকতা। যা সকল সংকটকে হটিয়ে যোগ ঘটাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের। সামাজিক নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে কারণ খুঁজতে খুঁজতেই তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন মানুষের এগিয়ে যাবার শক্তি। এক্ষেত্রে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার পথে মানুষের ধ্যান-ধারণার ভেতরে যে অন্ধকার, তাকে তাড়ানোর প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেছেন। যদিও তিনি বুঝেছিলেন এর ভেতরেও বিপদ আছে। কিন্তু সেই বিপদকেও উপক্ষো করে ভবিষ্যতের ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়ে সনাতন চিন্তাধারাকে নাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।

আরও পড়ুন : নজরুলের শেষ কয়েক বছর / আহ্নিক বসু

সাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রসারে যেভাবে আমাদের অংশগ্রহণ ও আগ্রহ, তার কঠোর সমালোচক ছিলেন কবি নজরুল। তিনি এর ধ্বংসাত্মক রূপকে উপলব্ধি করেছেন। ফলে ভয়শূন্য চিত্তে উচ্চারণ করেছেন মানবতার বাণী। আর এই চেতনায় যে স্বচ্ছতার স্পর্শ, সেই স্পর্শই তাকে এগিয়ে রেখেছে সময়ের থেকে।

আরও পড়ুন : কচুরিপানা নিয়েও গান লিখতে হয়েছে নজরুলকে / টিম সিলি পয়েন্ট

আজ দেশে দেশে শুধু হিন্দু-মুসলমানের উন্মাদনা নয় - খ্রিস্টান-মুসলমান, ইহুদি-মুসলমান, অর্থডক্স-প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টান, শিয়া-সুন্নী, কাদিয়ানী-মুসলমান, বৌদ্ধ-মুসলমান ইত্যাদি নানা বিরোধ রূপ নিচ্ছে। উস্কে দিচ্ছে বিভেদ, যাতে তীব্র হচ্ছে বিভেদের রেখা। কবি নজরুল সাম্প্রদায়িকতার বিপদ সম্পর্কে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন ছিলেন। তাই সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার সীমা অতিক্রম করতে চিন্তার ক্ষেত্রেও তিনি অনুসরণ করেছেন বহুত্ববাদের পথ। নজরুল সচেতনভাবেই সাধারণ মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে, অধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন, ‘আলো হাতে হয়ে উঠেছেন আঁধারেরও যাত্রী’। তাই সর্বহারা কাব্যের ‘আমার কৈফিয়ত’ কবিতার শুরুতেই বলেছেন, ‘বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবী’। এক্ষেত্রে তিনি ‘চিরকেলে’ হবার চেষ্টা করেননি। স্পষ্ট জানিয়েছেন, ‘যুগের হুজুগ কেটে গেলে’ তাঁকে কেউ স্মরণ না করলেও তিনি পরোয়া করেন না। ফলে তাঁর ভূমিকা ছিল সর্বার্থেই সমালোচকের এবং সংস্কারকেরও। নজরুলের মহত্তম আদর্শকে বুঝতে হলে তিনি যে সুন্দরের মহিমা খুঁজেছেন, তার সন্ধানে চাই অসম্ভব বড় একটি মুক্ত মন। নজরুল কেবল হিন্দুর নন, মুসলমানেরও নন। তিনি মানুষের, লাঞ্ছিত ও নিপীড়িতের। খণ্ডিত বা কুঞ্চিত দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে দেখার সুযোগ নেই। লালন এবং রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরাধিকার নজরুল। একমেবাদ্বিতীয়ম।

................................

নিহারেন্দু মজুমদার

সবাইকে মানে উভয় সম্প্রদায়কে খুশি রাখার চেষ্টা ও করে গেছেন। ফলে কোন সম্প্রদায়ই পুরো খুশী হয় নি। পরিবার না চাইলে শেষের অকর্মণ্য জীবন বাংলাদেশে কি কাটাতে হোত?

Manila ray

ধন্যবাদ মামুন রশীদ। নজরুলতোমার। প্রতিভা দ্দীপ্ত আঁখি আমাদের জীবনের অনন্ত অভাবকে স্থিতিশীল পর্যায়ে অভিষিক্ত করেছে।। মঞ্জুলা রায় অমরাগড়ী, হাওড়া।

Manila ray

ধন্যবাদ মামুন রশীদ। নজরুলতোমার। প্রতিভা দ্দীপ্ত আঁখি আমাদের জীবনের অনন্ত অভাবকে স্থিতিশীল পর্যায়ে অভিষিক্ত করেছে।। মঞ্জুলা রায় অমরাগড়ী, হাওড়া।

Sushil Saha

অত্যন্ত সংগত একটি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন লেখক। নজরুলকে নিয়ে রাজনীতি কম হয়নি। তাঁর মতো প্রাগ্রসর, উদার এবং সময়ের থেকে এগিয়ে মানুষকে বোঝার জন্যে দরকার যে মেধা ও সংস্কারমুক্ত মানসিকতা, তার বড়ো অভাব আজ। লেখককে ধন্যবাদ এমন একটি নিবন্ধ রচনার জন্যে। ধন্যবাদ সিলি পয়েন্টের কর্মকর্তাদের।