বাঙালির রঙ্গব্যঙ্গচর্চা : একটি আমোদগেঁড়ে জাতের সচিত্র পরিচয়পত্র

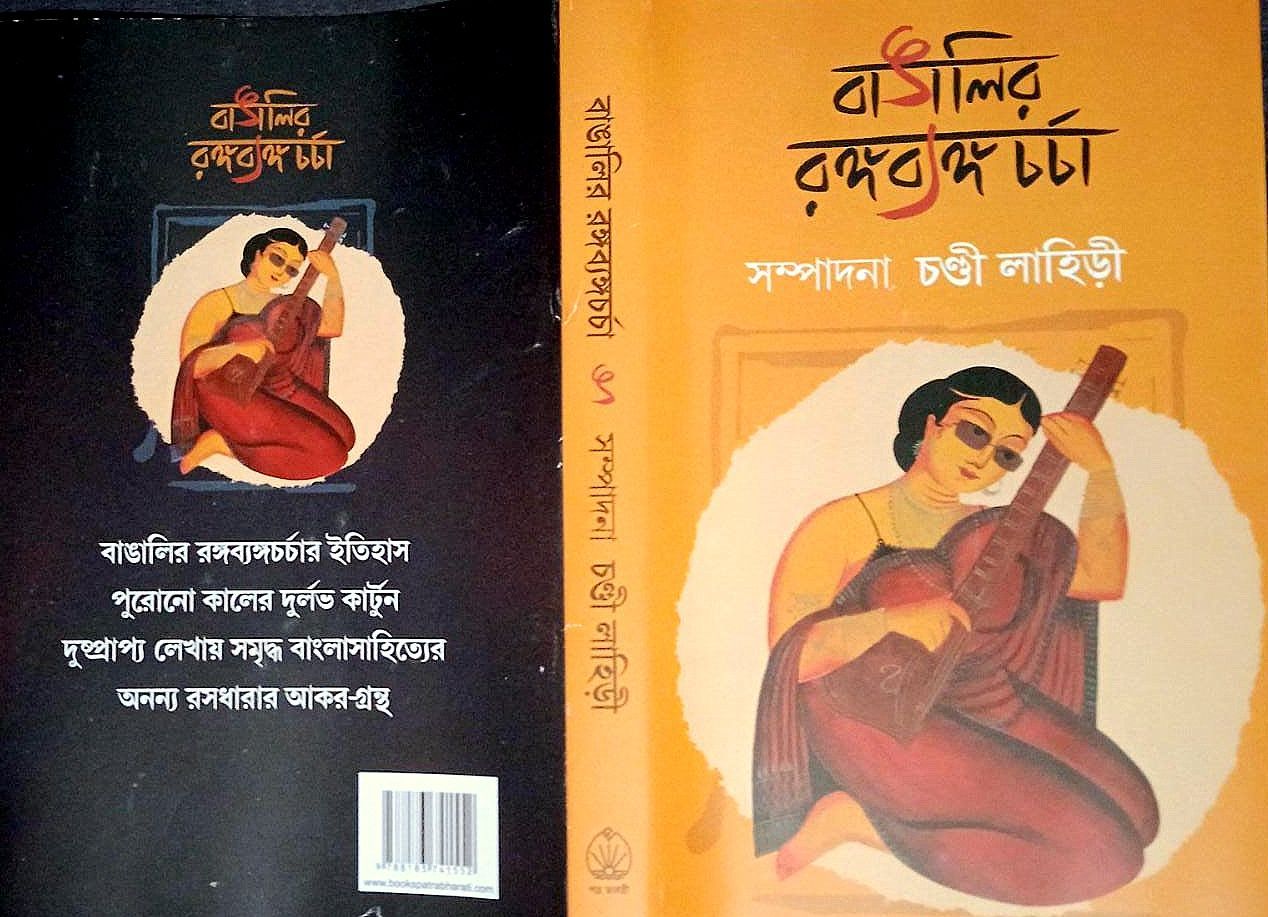

বই : বাঙালির রঙ্গব্যঙ্গচর্চা সম্পাদক : চণ্ডী লাহিড়ী প্রচ্ছদ : চণ্ডী লাহিড়ী, সুব্রত মাজি প্রকাশক : পত্রভারতী প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০১২ মুদ্রিত মূল্য : ২৯৯/-

"টুমি কী করো?"

সাহেবের মুখে-সুপারিওয়ালা এই বাংলার জবাবে কলোনিয়াল কলকাতার এক বাবু সগর্বে বলেছিলেন, "হু কুইন মাউন্টেন ডু।"

মানে, কেরানিগিরি করি।

এই ছোট্ট অ্যানেকডোটটি শুধু যে পেট থেকে সোডার মতো ভসভসিয়ে হাসি তুলে আনে তা-ই নয়, সদ্যোজাত নগর কলকাতার কর্তাভজা বাবু-কালচারের একটি স্পষ্ট চরিত্রও তুলে ধরে। এ বইতে এরকম অসামান্য সব অ্যানেকডোটের ছড়াছড়ি। রঙ্গব্যঙ্গের ইতিহাস তো আসলে একটা আস্ত চলমান সামাজিক ইতিহাস। বাজে খরচ আর বাজে কথাতেই যেমন মানুষ বেশি চেনা যায়, তেমনই রঙ্গব্যঙ্গেই একটা জাতির আসল মুখচ্ছবিটি ধরা পড়ে। সেই ইতিহাসের কথামুখ হিসেবেই এই বইয়ের পরিকল্পনা।

সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় পাওয়া গেছে, মানুষ ছাড়াও আরও অন্তত ৬৫ টি প্রজাতির প্রাণী হাসতে সক্ষম। ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা যে হাসিকে মানুষের 'এক্সক্লুসিভ' প্রবৃত্তি বলে মনে করে এসেছি, সেই ধারণা এখন প্রশ্নচিহ্নের মুখে। অবশ্য মানবেতর প্রাণীদের এই হাসিকে গবেষকেরা বলছেন 'Playful Body Language' মাত্র। মানুষের হাস্যপ্রবণতার মধ্যে যে চিন্তন বা মননের বৈচিত্র্য, তার ছিটেফোঁটাও মানবেতরদের মধ্যে নেই। ফলে রঙ্গব্যঙ্গ বিষয়টা যে মনুর সন্তানদেরই ‘এক্সক্লুসিভ’ ব্যাপার, তাতে সন্দেহ নেই। আর এ নিয়েও সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, আমোদ-রসিকতায় বাঙালিরা বাকিদের বলে বলে দশ গোল দেবে। চোখ বুজে বলা যায়, রঙ্গব্যঙ্গের এমন পেশিবহুল ও বহুস্তরীয় ইতিহাস আর কোনও জাতের নেই। এমন আমোদগেঁড়ে জাত মানববিশ্বে সম্ভবত আর পয়দা হয়নি। বঙ্গজদের ডিএনএ পরীক্ষা করলে গাঙ্গেয় পলিমাটি, মাছ-ভাত আর আলেসেমির সঙ্গে ছ্যাবলামো, তামাশা, ঠাট্টা-ইয়ার্কি পাওয়া যাবেই। আর কে না জানে, বাঙালির এই চিরকেলে প্রিয় প্রবৃত্তি নিয়ে গবেষণা করতে বসলে লোকাল ট্রেন বা চায়ের দোকানের এক-একটা আড্ডাও এক-একটা প্রাইমারি সোর্স হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে। এহেন একটি বিষয়কে অখণ্ড দু-মলাটে ধরার পরিকল্পনাটি যথেষ্ট দুঃসাহসিক। কিংবদন্তী চণ্ডী লাহিড়ী সেই চেষ্টাই করেছেন। এই বিষয়ে চণ্ডীবাবু যে নিজেই আস্ত একটি প্রতিষ্ঠান সে তো বলাই বাহুল্য। তাঁকে সহযোগিতা করেছেন জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

রঙ্গ আর ব্যঙ্গ। লোকজ হাস্যরসের দুই জনপ্রিয়তম ধারা। 'রঙ্গ' একটু স্থূল প্রকৃতির হাস্যরস - পাশ্চাত্য পরিভাষায় Fun। কেচ্ছাকেলেঙ্কারি বা আদিরসের আঁশটে গন্ধ ছাড়ে যার গা থেকে। আর 'ব্যঙ্গ' হচ্ছে নিন্দার্থক - পাশ্চাত্য পরিভাষায় satire। wit (বুদ্ধিদীপ্ত হাসি) বা Humour (নির্মল হাসি)-কে ছুঁয়ে গেলেও বাঙালির রঙ্গব্যঙ্গচর্চার আত্মীয়তা মূলত Fun আর satire-এর সঙ্গেই। যে কোনও আই কিউয়ের মানুষের কাছে এই দুটো অতি সহজে ধরা দেয়। অবশ্য satire বিষয়টির মধ্যে যে সমাজসংস্কারকের চোখ থাকা বাঞ্ছনীয়, আমজনতার ব্যঙ্গ সে পথে হাঁটে না। আমজনতার ব্যঙ্গে বিশুদ্ধ আমোদের বাইরে সেভাবে কোনও বৃহত্তর সামাজিক দায় থাকে না। আবার, শিল্পী-সাহিত্যিক-মেধাজীবীরা যখনই রঙ্গব্যঙ্গের পথ ধরেছেন তখনই তাঁরা satire-কে অস্ত্রের মতো ব্যবহার করতে চেয়েছেন সময় ও সমাজের বিভিন্ন বিকার বা অসুখকে আক্রমণ করতে। সব মিলিয়ে আমাদের কৌতুক-সংস্কৃতি পরম ঔদার্যে পরনিন্দা-পরচর্চা, যৌনগন্ধী তামাশা থেকে রাজনৈতিক সমালোচনা সবকিছুকেই নিজ পাদপদ্মে ঠাঁই দিয়েছে। আমাদের বাংলা সংস্কৃতিতে হাস্যরসাত্মক লোককাহিনির মৌখিক ঐতিহ্য সুদীর্ঘ। আমাদের লোকাচারেও বরাবর আমোদের জায়গা বাঁধা। পুরাকালে রাজারা বিন্দাস থাকবেন বলে বিদূষক পুষতেন, আর আজও ‘স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান’ একটি স্বীকৃত পেশা। জাগের গান, ঝুমুর গান থেকে শুরু করে আঠেরো শতকের কবিগান, খেউর, গোপাল ভাঁড় হয়ে কার্টুন, মজার চুটকি, পানিং (শব্দের জাগলারি) বা হাল আমলের ‘মিম’ - বাঙালির হাস্যকৌতুকের ভাঁড়ারে কতরকমের যে মণিমুক্তো ছড়িয়ে আছে, সেদিকে তাকালে একেবারে 'খাবি কী ঝাঁঝে মরে যাবি' দশা হয়। চণ্ডীবাবু শুরু করেছেন ছাপাখানার সময় থেকে। যথেষ্ট পরিমাণ প্রামাণ্য আকরের অভাবে তার আগের ইতিহাস নিয়ে তিনি বিশেষ নাড়াচাড়া করেননি। বাঙালির আদিরসপ্রীতি এককালে পাঁচালি-কীর্তন-ঝুমুরের আসরে মুক্তির ডানা খুঁজে পেত, ছাপাখানা তাকে দিল এক অভাবনীয় উড়াল। একদিকে শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির ভিক্টোরিয়ান নীতিবোধ, অন্যদিকে ‘সেলিং লাইক হট কচুরিজ’ বটতলার বইয়ের দল - এই দুয়ে মিলে কলোনিয়াল কলকাতায় যে আশ্চর্য সাংস্কৃতিক বৈপরীত্য তৈরি হয়েছিল, তা উনিশ শতকের গবেষকদের পরম আগ্রহের জায়গা। গুপ্তকথা কিংবা নকশা জাতীয় বইয়ের দৌলতে বটতলা তখন রীতিমতো ইন্ডাস্ট্রি। তাদের বিক্রির পাশে বঙ্কিমের বইয়ের বিক্রির হিসেব রাখলে লজ্জায় পড়ে যেতে হয়। সরস্বতীর সেই ইতর সন্তানদের প্রসঙ্গ দিয়ে চণ্ডীবাবু এ বই শুরু করেছেন। অনিবার্যভাবে এসেছে হুতোমের আলোচনা। তারপর বই এগিয়েছে কখনও ব্যক্তিত্ব ধরে, কখনও বা বিশেষ কোনও সামাজিক প্রবণতা বা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ধরে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, উইলিয়াম কেরি, রবীন্দ্রনাথ, দাদাঠাকুর, মুজতবা আলী প্রমুখ বিখ্যাতদের রঙ্গরসিকতা, পরিহাসের বিভিন্ন জানা-অজানা অ্যানেকডোট তো রয়েছেই, সঙ্গে রয়েছে অজিতকৃষ্ণ বসু (অ.কৃ.ব.), প্রবোধচন্দ্র বসু (প্রবুদ্ধ), হারীতকৃষ্ণ দেবের মতো স্বল্পপরিচিত কিছু বাঙালি মেধাজীবীর রসিকতার গল্পগাছাও। রঙ্গরসিকতার প্রসঙ্গে শনিবারের চিঠি ও তার সম্পাদক সজনীকান্ত দাশ থাকবেন না তা হয় না। আলাদা অধ্যায় পেয়েছেন তিনি। আলাদা অধ্যায় বরাদ্দ হয়েছে দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল সম্পাদিত রঙ্গব্যঙ্গের কিংবদন্তী পত্রিকা অচলপত্রের জন্যও। ঢাকাই কুট্টি বা ট্রেনের ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রসবোধের নমুনা রয়েছে। রয়েছে শাশুড়ি-বউমা দ্বন্দ্ব বা ঘটি-বাঙাল ঠোকাঠুকিকে কেন্দ্র করে জন্ম নেওয়া ঠাট্টাতামাশার তত্ত্বতালাশ। গ্রাম্য ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদির মধ্যে বাঙালির আবহমান রসবোধ কীভাবে ধরা আছে, তার কিছু কিছু নমুনা রয়েছে। সব মিলিয়ে, বহু ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে সম্পাদক রঙ্গব্যঙ্গের স্রোতোস্বিনীটির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছেন। ফলে পাঠক বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ পাবেন।

আরও পড়ুন : ছবির কথা : ফিরে এল অহিভূষণ মালিকের হারিয়ে যাওয়া বই / মৃণালিনী ঘোষাল

বলে রাখা ভালো, এই বইয়ের লক্ষ্য আমপাঠক। তবে কিছু দুষ্প্রাপ্য রচনা সম্পাদক উদ্ধার করেছেন যা গবেষকদেরও নজর কাড়বে। বইয়ের বিশেষ আকর্ষণ প্রচুর কার্টুন। অলংকরণ হিসেবে ব্যবহৃত কার্টুনগুলি প্রায় সবই চণ্ডীবাবুর নিজের। তাছাড়া লেখার প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য শিল্পীদের কিছু কিছু কার্টুন সংযোজিত হয়েছে। বইয়ের শেষে সেইসব কার্টুনের একটি সম্পূর্ণ পরিচয়পঞ্জীও যুক্ত হয়েছে। বইটি খুব বেশি academic বৃত্তের দিকে যাতে না চলে যায়, সেজন্য রিলিফ হিসেবে সূচীর মাঝে মাঝে হাসির গল্প যোগ করা হয়েছে। সে তালিকায় বঙ্কিম, পরশুরাম, মুজতবা আলী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, পরিমল গোস্বামীদের পাশাপাশি রয়েছেন একেবারে সাম্প্রতিককালের স্বপ্নময় চক্রবর্তীও। লেখকদের বহুনন্দিত বা বহুচর্চিত গল্পগুলির পরিবর্তে তুলনায় অপরিচিত গল্প বেছে নেবার চেষ্টা করেছেন সম্পাদক। যাই হোক, হাসির গল্পগুলি যোগ হওয়ায় পাঠক হয়তো তুষ্ট হবেন, কিন্তু বইয়ের মূল অভিমুখ হোঁচট খেয়েছে।

আরও পড়ুন : বইয়ের সত্যজিৎ, সত্যজিতের বই / বিপ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

তবে আসল অভিযোগ অন্যত্র। বইয়ের সামগ্রিক পরিকল্পনাটি সুবিন্যস্ত নয়। পাঠক পড়তে গিয়ে বিভ্রান্ত হতে পারেন। সম্পাদকদের নিজস্ব লেখাগুলি এবং সংকলিত লেখাগুলি আলাদা দুটি অংশে ভাগ করা যেতে পারত। ভূমিকায় অবশ্য সম্পাদক স্বীকার করেছেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখা পাওয়ায় বই সাজাতে অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। সেটা মাথায় রেখেও বলতে হয়, বিষয়ের বহুধাবিস্তৃতির ঠেলায় বইয়ের অধ্যায়বিভাজনের পরিকল্পনায় একেবারে প্রাথমিক স্তরেই সম্ভবত খানিক গলতি থেকে গেছিল। তবে প্রচুর মূল্যবান উপাদান এ বইয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। বইটির পিছনে চণ্ডীবাবু ও জীবানন্দবাবুর দীর্ঘ, কঠিন পরিশ্রম টের পাওয়া কঠিন নয়। বাঙালির রঙ্গব্যঙ্গচর্চা নিয়ে কোনও পরিপূর্ণ আকর গ্রন্থ আজও নেই। এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণার পথে অসাধারণ একটি প্রস্তাবনা হয়ে থাকল এই বইটি। কর্মযোগী সম্পাদক যে অশীতিপর বয়সেও এমন একটি কাজ আমাদের উপহার দিতে পেরেছেন, সেজন্য তাঁর কাছে আমাদের অশেষ ঋণ থেকে যাবে। কার্টুনিস্ট হিসেবে ‘এনটারটেনমেন্ট’ নয়, সামাজিক ‘কমিটমেন্ট’-কেই চণ্ডীবাবু বেশি গুরুত্ব দিতেন। আত্মকথায় লিখেছেন সে কথা। ‘কমিটমেন্ট’ তাঁর কাছে সত্যিই কতটা জরুরি, জীবনের শেষ দশকে বিপুল শ্রমসাধ্য এই কাজটিই সম্ভবত তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।