'প্রথম ফটোগ্রাফি পদ্ধতি'-র গল্প

প্রথম ক্যামেরা বা প্রথম ফটোগ্রাফির ধারণা কবে এল?

অবশ্যই একদিনে আসেনি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে সলতে পাকানোর শহুরু বলেও তো ধরে নিতে হয় কোনো একটা পর্বকে।

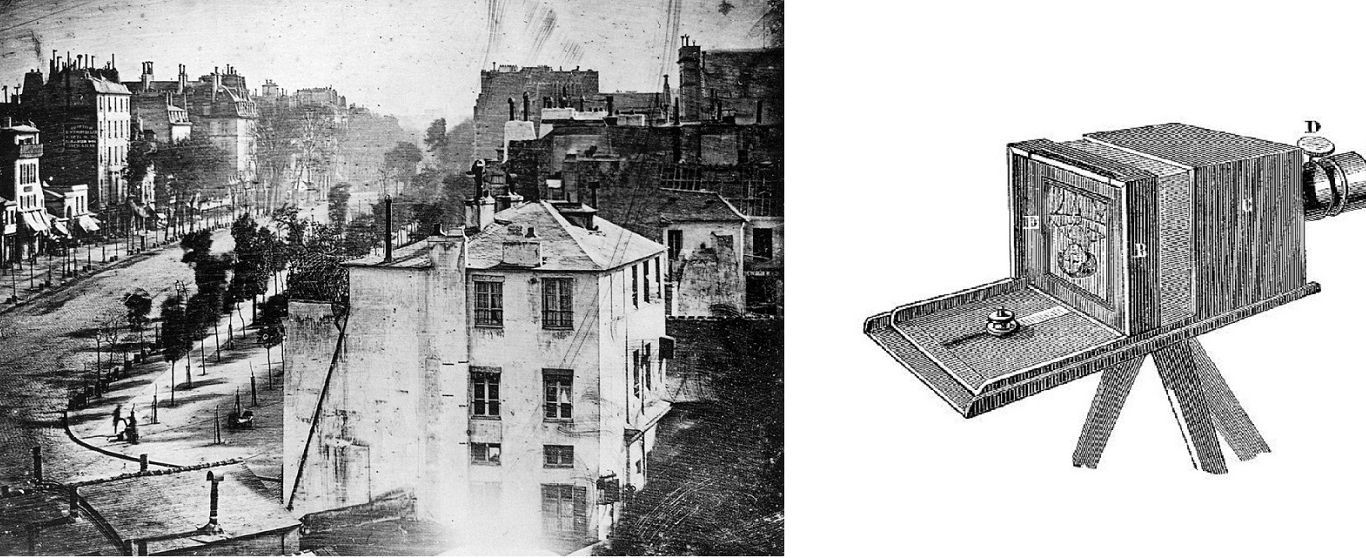

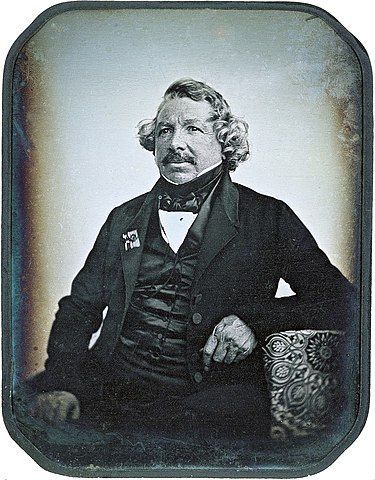

বিশেষজ্ঞরা প্রথম ফটোগ্রাফি-পদ্ধতির স্বীকৃতি দেন ড্যাগেরোটাইপ নামে এক পদ্ধতিতে। উনিশ শতকের চার-পাঁচের দশকে এই পদ্ধতি খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। লুই ড্যাগের (Louis Daguerre) নামে এক ফরাসি শিল্পী, স্থপতি এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তাঁকে সহয়তা করেছিলেন নিসফর নিস (Nicéphore Niépce) নামে আরেক স্থপতি।

এর আগে যে ক্যামেরা অবস্কিওরা (Camera Obscura) পদ্ধতিতে ফটোগ্রাফির আদিরূপটি চালু হয়েছিল, তাতে পর্দার ওপর ধরা পড়া ছবিতে পেন্সিল বুলিয়ে নিতে হত। অর্থাৎ সেই পদ্ধতি ছিল ফটোগ্রাফি আর ছবি আঁকার মাঝামাঝি। নিস ইতোমধ্যে ক্যামেরা অবস্কিওরা পদ্ধতির সাহায্যে হেলিওগ্রাফি (Heliography) নামে এক পন্থা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছিলেন। ড্যাগেরোটাইপ পদ্ধতিতে প্লেট এমনভাবে তৈরি করা হল যাতে প্রতিফলন স্থায়ীভাবে বন্দি হয়ে যেতে পারে। ক্যামেরা অবস্কিওরা প্রতিফলনের সাধারণ সূত্রকে অবলম্বন করে উদ্ভাবিত এমন এক পদ্ধতি যার মাধ্যমে ফটোগ্রাফির একেবারে আদি ধারণার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমাদের। ক্যামেরা-টা এক্ষেত্রে হবে একটা বিরাট বাক্স, বা একটা ঘর। ছোট্ট ফুটোর মধ্যে দিয়ে উল্টো প্রতিফলন এসে পড়বে ঘরের বা বাক্সের দেওয়ালে বা পর্দায়। সেই ঘরে আর্টিস্টকে থাকতে হবে প্রতিফলনের ওপর পেন্সিল বুলিয়ে নেবার জন্য। কিন্তু ড্যাগেরোটাইপে প্লেটের কারিকুরিতে এই ব্যাপারটার আর দরকার থাকল না।

প্রথমে তামার প্লেটে রুপোর একটা স্তর পড়বে, সেটা আয়োডিন গ্যাস-এর সংস্পর্শে এসে সিলভার আয়োডাইড তৈরি করবে।

এই সিলভার আয়োডাইডের স্তর আসলে ফটোসেনসিটিভ স্তর। আলো পড়লে সিলভার আয়োডাইড খানিকটা ভেঙে যায় এবং রুপোর খুব ছোটো ছোটো অতি সূক্ষ্ম টুকরো পড়ে থাকে। যে আলোটা পড়ত তা এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে ছাপ রেখে যেত প্লেটের ওপর। এবার এই আলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হত যাতে শুধু সামনের দৃশ্য থেকে প্রতিফলিত আলোই পড়ে প্লেটের ওপর। ক্যামেরার বাক্সে ফুটোর উল্টোদিকের পর্দায় ওই প্লেট-টা বসিয়ে দিতে হত। প্রতিফলন ধরা পড়ার পর প্লেটকে গ্যাসীয় পারদের সংস্পর্শে আনলে ওই রুপোর অতি সূক্ষ্ম টুকরোগুলি জমাট বেঁধে প্লেটের ওপর ছবি ফুটিয়ে তুলত।

এরপর ছিল ছবি ফিক্সিং-এর পালা। অর্থাৎ ছবিটাকে স্থায়ীভাবে প্লেটে বন্দি করার পালা। এরপর নতুন করে আলো পড়লেও যাতে আর কোনোরকম রাসায়নিক বিক্রিয়া না হয়, তাই প্লেটটাকে সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণে চোবানো হয় যাতে পড়ে থাকা সিলভার আয়োডাইড ধুয়ে যায়। সবশেষে একটা সোনার পুরু স্তর বসানো হত যাতে ছবিটা আরো স্পষ্ট দেখা যায়, আরো দীর্ঘস্থায়ী থাকে।

ড্যাগেরোটাইপ-এর মূল নীতি হচ্ছে, যত বেশি আলো পড়বে, তত বেশি ঘেঁষাঘেঁষি করে রুপোর দানা তৈরী হবে, তত পারদের জমাট বাধার সুযোগ কম হবে। অতএব যেসব জায়গায় বেশি আলো পড়ত, সেখানে রুপো-পারদ মিশ্রণে তৈরী দানার সাইজ ছোট। কম আলো পড়া জায়গাতে রুপোর দানা সংখ্যায় কম ও অনেক ছড়িয়ে ছিটিয়ে, অতএব একেকটা দানার ওপর অনেকটা পারদ জমতে পারে। দানার সাইজ এখানে বড়। অর্থাৎ এক কথায়, বেশি আলো পড়লে ছোট দানা, কম আলোতে বড়। ছোট-বড় মিলিয়ে যত দানা প্লেটে রয়েছে, তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ছবিটা তৈরি হত।

তারপর ধাপে ধাপে ফটোগ্রাফির অনেক বিবর্তন হয়েছে। আজ সোশাল মিডিয়ায় যখন তখন ইচ্ছেমতো ছবি আপলোডের এই যে জোয়ার, তার নেপথ্যে ফটোগ্রাফির আদিপুরুষদের প্রয়াসকে ভুলে গেলে চলবে না।

.....................

ঋণ : অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

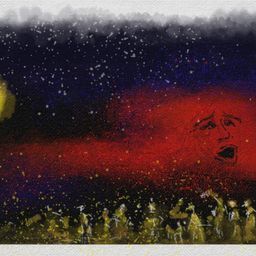

[কভারে প্যারিসের বুলেভারড ডু টেম্পল রোডের ছবি। ড্যাগেরোটাইপ পদ্ধতিতে তৈরি প্রথম ছবি বলে মনে করা হয় একে]।

#Daguerreotype #photographic process #Louis Daguerre