ঠাকুরবাড়ির রান্নাবান্না

সে বাড়িতে ভিতরের ছাদ ছিল মেয়েদের দখলে। পিতলের গামলা ভরা কলাইবাটা নিয়ে টপটপ করে বড়ি দিত তারা, কাঁচা আম ফালি করে কেটে কেটে আমসি শুকোনো হত, নানা আকার আকৃতির কাজ-করা কালো পাথরের ছাঁচে আমের রস থাকে থাকে জমিয়ে তোলা হত, রোদ খাওয়া সর্ষের তেলে মজে উঠত ইঁচড়ের আচার। আবার বাড়িতে নতুন বউ আসার পর ছাদের ওপর আসর বসত দিনের শেষে, রুপোর রেকাবিতে ভিজে রুমালে বেলফুলের মালা, পিরিচে বরফ দেওয়া জলের গ্লাস আর ছাঁচি পান নিয়ে।

সে বাড়িকে লোকে চেনে ঠাকুরবাড়ি বলে। কেবল ধনী বলে নয়, চেনে সংস্কৃতিমনস্ক বলে। কিন্তু বাইরের পালাবদল ঘটতে থাকলেও অন্দরের ব্যবস্থা বদলাতে দেরি হয়। উনিশ শতকের নতুন আলোর দিনেও, আর পাঁচটা বনেদি বাড়ির মতো ‘রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা’-র সাবেকি চাল পালটায়নি সেখানে। মহর্ষিকন্যা সৌদামিনী দেবী ‘পিতৃস্মৃতি’-তে লিখেছেন, ‘রোজ একটা করিয়া টাকা পাইতাম, সেই টাকায় মাছ তরকারি কিনিয়া আমাদিগকে রাঁধিতে হইত।’ ব্যঞ্জনে মিষ্টি দেবার প্রচলন শুরু ঠাকুরবাড়িতেই। এককালের বৈষ্ণব ধর্ম অনুসারী এই বাড়িতে ‘তরকারি বানানো’ হত, ‘কুটনো কোটা’ বললে পাছে হিংস্র মনোভাব জেগে ওঠে!

কিন্তু বদল ঘটেছিল এক জায়গায়। একান্নবর্তী পরিবারের রান্নার গতানুগতিকতার সঙ্গে এখানে মিশেছিল ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব সৌন্দর্যবোধ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন দুপুরবেলা জ্যোতিদাদার জন্য কাছারিতে খাবার পাঠানোর বর্ণনা, “বউঠাকরুন ফলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে যত্ন করে রুপোর রেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন। নিজের হাতের মিষ্টান্ন কিছু কিছু থাকত তার সঙ্গে, আর তার উপরে ছড়ানো হত গোলাপের পাপড়ি। গেলাসে থাকত ডাবের জল কিংবা ফলের রস কিংবা কচি তালশাঁস বরফে-ঠাণ্ডা-করা।” পরবর্তীকালে কবির চা খাওয়ার গল্প শুনিয়েছেন রানী চন্দ, “চীনে চা’-ই পছন্দ করতেন তিনি। সে চা’ও শুকনো বেল, যুঁই-এর। গরম জলে পড়লেই শুকনো পাপড়িগুলি খুলে ফুলের আকার নিত, আমরা দেখে চিনতাম এটা যুঁই, এটা বেলি। কখনো থাকত শুধুই চন্দ্রমল্লিকা খুদে খুদে আকারের। শুকনো ফুল, গুরুদেব বোধ হয় এই ফুলকেই বলতেন সেঁজুতি।”

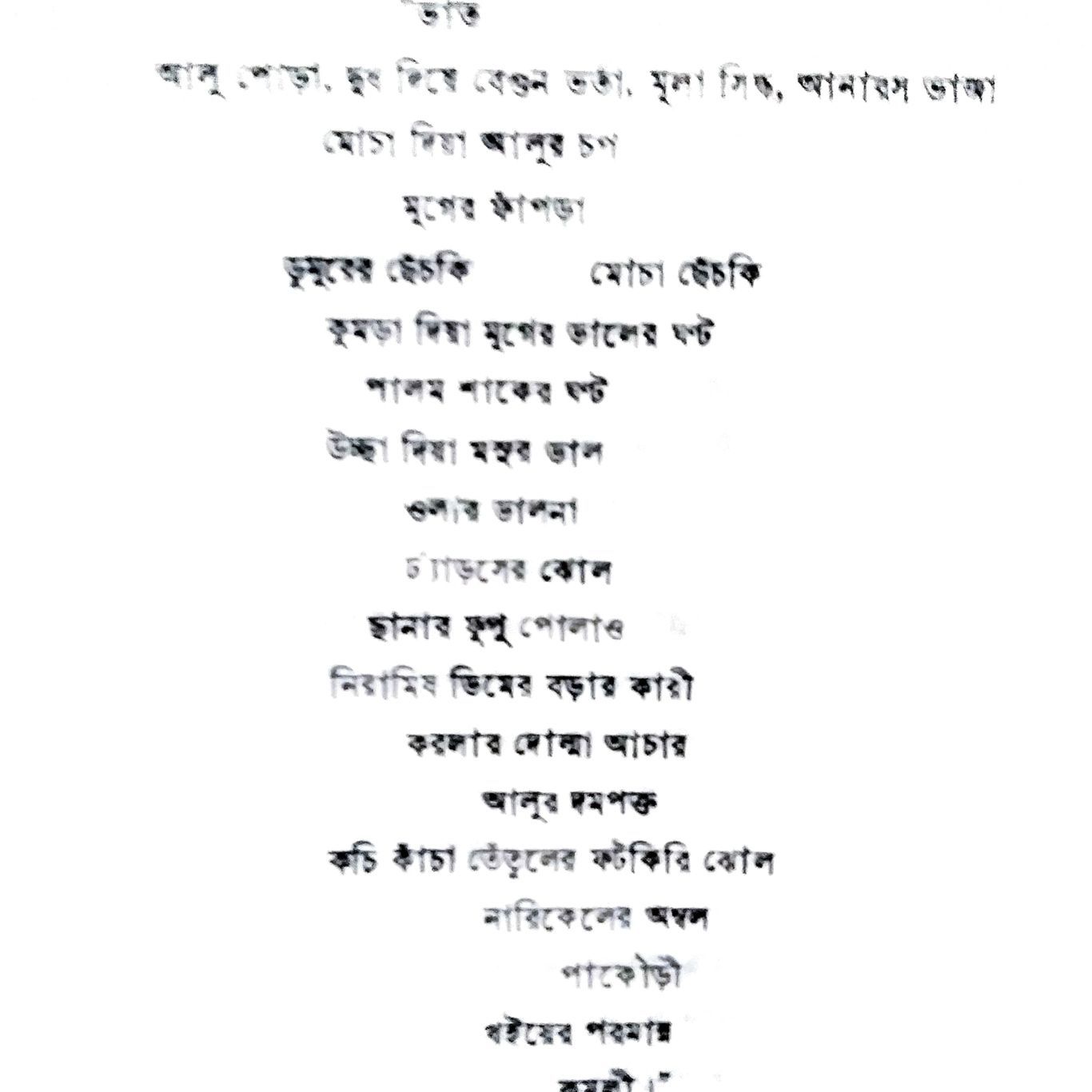

আর ছিল নানারকমের পরীক্ষানিরীক্ষা। মৃণালিনী দেবীর মানকচুর জিলিপি, দইয়ের মালপো, পাকা আমের মিঠাই কিংবা চিঁড়ের পুলির ভক্ত ছিলেন সবাই। ঠাকুরবাড়ি স্পেশাল তিন ইঞ্চি ব্যাসের লুচিরও আদতে উৎপত্তি নাকি তাঁরই হেঁশেল থেকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি মিষ্টির নামকরণ করেছিলেন ‘এলোঝেলো’, পরে বদলে রাখেন ‘পরিবন্ধ’। রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের মেয়ে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রায় গবেষণাই করেছেন এই বিষয়ে। তাঁর ভাঁড়ারে খেজুরের পোলাও, লঙ্কা পাতার চড়চড়ি, বিটের হিঙ্গি, কাঁচা তেঁতুলের সরস্বতীঅম্বল, পেঁয়াজের পরমান্ন ইত্যাদি ছাড়াও ছিল রামমোহন দোল্মা পোলাও বা দ্বারকানাথ ফির্নিপোলাও। ১৯১১ সালের ৭ মে, রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল তাঁর তৈরি ‘কবিসংবর্ধনা বরফি’, ফুলকপি ছিল যার মূল উপাদান।

পিছিয়ে ছিলেন না ছেলেরাও। ঘিয়ে ভাজা লুচিতে হাত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ দাবি করেছিলেন জল দিয়ে লুচি ভেজে দিতে হবে তাঁকে। কম যেতেন না রবীন্দ্রনাথও। নবনীতা দেবসেনের স্মৃতিচারণে পাওয়া যাবে তাঁর পোলাও বানানোর সহজ ফর্মুলা। ছোটবেলায় উত্তরায়ণে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে ছোট্ট নবনীতা বলে উঠেছিলেন, এ কেমন নেমন্তন্ন! পোলাও নেই! অমনি পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে হুকুম জারি করেন কবি, তক্ষুনি পোলাও রান্নার। সাদা ভাতের সঙ্গে কমলালেবুর কোয়া আর মশলাপাতি মিশিয়ে পোলাও রান্নার রেসিপিও বাতলে দিয়েছিলেন তিনিই।

গান্ধিজির আইন অমান্য আন্দোলনের ডাকে বাড়ির ছোটোরা যখন খুব মেতে উঠেছে, অবন ঠাকুর বাড়িতেই নুন বানিয়ে ফেলেছিলেন, নাতি মোহনলাল যাকে বলেছেন ‘বাটির মধ্যে লবণ আন্দোলন’। আর বাবুর্চি তালাবালির মৃত্যুর পর রান্নার বই ঘেঁটে শুরু করে দিলেন রীতিমতো রান্নার ক্লাস। ‘দক্ষিণের বারান্দা’-য় মোহনলাল লিখেছেন, প্রায়ই রান্নার প্রচলিত প্রথাগুলো উলটেপালটে দেওয়া হত। যেখানে প্রথমে পেঁয়াজ ভাজার কথা সেখানে শেষে ভাজতেন। শেষে সাঁতলাবার দরকার হলে রান্না শুরুই হত সাঁতলে নিয়ে। সিদ্ধের জায়গায় হত ভাজা, ভাজার বদলে সিদ্ধ। এমন উলটো প্রথাতেই আবিষ্কৃত হয় ‘মুরগির মাছের ঝোল’ আর ‘মাছের মাংসের কারি’। আর তাঁর এক্সপেরিমেন্টের দৌলতেই ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের ক্লাবে সভাপতির পদ পেয়ে গিয়েছিলেন কবি জসীমউদ্দিন। তাঁর রাজসিক ভোজ এই ছেলেমেয়েদের তুষ্ট করতে পারেনি, কিন্তু তাদের ভোট আদায় করে নিয়েছিল ভোজের ঝড়তিপড়তি উপকরণ দিয়ে তাদেরই দাদামশায়ের বানানো অপূর্ব জোসী কাবাব।

রান্নার মতো অবহেলিত বিষয়েও যেমন উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়েছিল ঠাকুরবাড়ি, তেমনই সেই নতুনত্বকে ধরে রাখার প্রয়োজনও বোধ করেছিল। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর তিন খণ্ডে লেখা ‘আমিষ ও নিরামিষ আহার’-এ কেবল নতুন পুরোনো রান্নার রেসিপি-ই ছিল না, বইয়ের প্রথমে ছিল হাইজিন ও হোম সায়েন্সের পাঠ আর শেষে ছিল রান্নাঘরে ব্যবহৃত শব্দের পরিভাষা। বাংলার ভোজসভায় মেনুকার্ডকে হাজির করেছিলেন তিনিই। নাম দিয়েছিলেন ‘ক্রমণী’। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী নিজে রন্ধনপটিয়সী না হলেও ভালো খাবারের রেসিপি লিখে রাখতেন। তাঁর সংগৃহীত রেসিপির সঙ্গে মা নলিনী দেবীর রেসিপি মিলিয়ে পূর্ণিমা ঠাকুর একটি কুকবুক লিখেছিলেন ‘ঠাকুরবাড়ির রান্না’ নামে। আর রেণুকা দেবী চৌধুরানীর ‘রকমারি আমিষ রান্না’ ও ‘রকমারি নিরামিষ রান্না’ বই ছাড়া কে-ই বা জানতে পারত উনষাট রকম ভাজা কিংবা দইভাত খাইয়ে হাঁসকে রন্ধন-উপযোগী করে তোলার পদ্ধতি, কিংবা কচি পাঁঠাকে মাচার উপর বেঁধে ছোলা-ঘাস-গোলাপজল খাইয়ে ‘চাং পাঁঠা’ রান্নার জন্য ‘মানুষ’ করার কথা!

কভার পোস্টার : অর্পণ দাস

#রান্না #ঠাকুরবাড়ি #রবীন্দ্রনাথ #ভোজনবিলাস #ঠাকুরবাড়ির_খাওয়াদাওয়া #প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী #মৃণালিনী দেবী #অবনীন্দ্রনাথ #দক্ষিণের বারান্দা #ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল #মোহনলাল #জ্যোতি দাদা #কাদম্বরী #রানী চন্দ #রামমোহন #দোলমা পোলাও #ফিরনি #কবি সংবর্ধনা #বরফি #দ্বিজেন্দ্রনাথ #প্রতিমা দেবী #নবনীতা দেব সেন #ইন্দিরা দেবী #ক্রমণী #পূর্ণিমা ঠাকুর #রেণুকা দেবী চৌধুরানী #জোসী কাবাব #রকমারি আমিষ রান্না #রকমারি নিরামিষ রান্না #শান্তিনিকেতন #Cookbook #Menu card #Thakur Barir Ranna #Apetite #Traditional Bengali Cooking #Rabindranath Tagore #Culinary Culture #Pragyasundari Devi

Atreyee Basu.

Besh Bhalo laglo.