'পাতালঘর' : রূপকথারা... রা.রা.. রা.রা

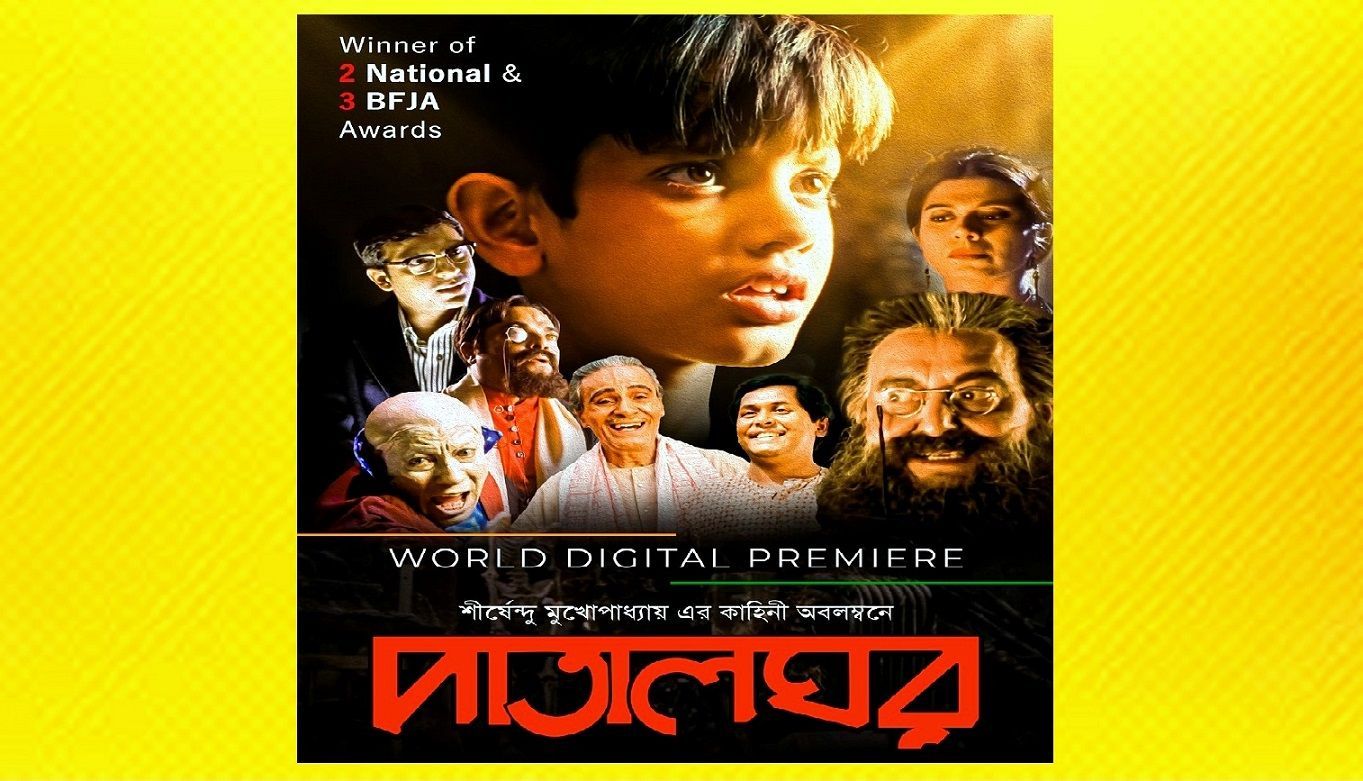

ফিল্ম : পাতালঘর (২০০৩)কাহিনি : শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়পরিচালক : অভিজিৎ চৌধুরীসঙ্গীত : দেবজ্যোতি মিশ্র সম্পাদনা : অর্জুন গৌরিসারিয়াঅভিনয়ে : খরাজ মুখার্জি, সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিতা বশিষ্ট, মনু মুখার্জি, জয় সেনগুপ্ত, রমাপ্রসাদ বণিক, সুনীল মুখার্জি প্রমুখ

এই অধম যখন মোটে ক্লাস সিক্সে পড়ে, প্রথম সিনেমাহলে গিয়ে দেখেছিল 'শত্রুধ্বংস' (ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রযোজনা), তারপর ইলেভেনে পড়ার সময় হলে দেখা দ্বিতীয় ছবি, 'পাতালঘর'। সেসময় আমাদের হরবখত্ সিনেমাহলে যাওয়ার স্বাধীনতা ছিল না, এমনকি সিনেমার নাম 'জুরাসিক পার্ক', 'গডজিলা' (ওতে চুমু আছে) বা, 'টাইটানিক' (তাতে আবার ন্যুডিটি আছে) হলেও না ! ভাবুন তো, কী দুঃখ! আরো অল্পবয়সে সিনেমায় প্রথম ক্যাওস দেখেছিলাম বলে মনে পড়ে, চ্যাপলিনের ছবিতে । তারপর পাতালঘরে একটা গানে - 'অস্ত্র অস্ত্র অস্ত্র...'। হ্যাঁ ভালোবেসেছিলাম বই কি... কিন্তু বুঝিনি কিছুই.. আজ একটু বোঝার চেষ্টাই করব। বুঝতে চেয়েই মূল গল্পটাও আরেকবার পড়ে ফেললাম। আগে গল্পটা রেখে, পড়ে সিনেমায় যাব। তাহলে আসুন প্রবেশ করি সেই রূপকথার জগতে, যেখানে বাংলা সিনেমার পর্দায় প্রথম দৃশ্যেই নেমে আসে স্পেস্ শিপ, ভিলেন ভিক্-এর শরীরে বুলেটও প্রবেশ করতে পারে না, জাস্ট একটা অস্ত্র দিয়ে জলজ্যান্ত মানুষকে ভ্যানিস করা যায়, আরেকটা দিয়ে অনায়াসে ঘুম পাড়ানো যায়। এমন একখানা অস্তর পেলে আর ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির দরকার হতো না। আসুন প্রবেশকরি সেই পাতালঘরে, যেখানে অন্ধকারের চেয়ে আলোই বেশি, অপূর্ব চিরসুন্দর সেই আলো।

আরও পড়ুন : শহুরে পচন, সাদাসিধে মফস্বল ও প্রান্তিক ভবঘুরে: শীর্ষেন্দুর ‘এক আশ্চর্য ফেরিওয়ালা’

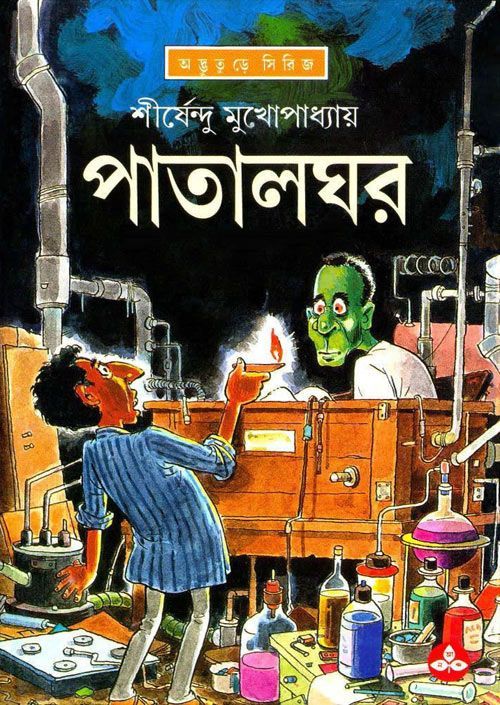

শীর্ষেন্দুর গল্পে সুবুদ্ধি রায় মিলিটারিতে ছিল, কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে হুগলির বৈঁচির নিকটবর্তী নন্দপুর নামক এক মফস্বল এলাকায় এসে পুরোনো একটা বাড়ি কেনে সে। তার সঙ্গে ছিল কার্তিক, বছর ১৫ বয়স। সুবুদ্ধির দিদি বসুমতীর পাঁচ ছেলে, এক মেয়ে। তাই সুবুদ্ধির দিদি-জামাইবাবু নির্দ্বিধায় কার্তিককে ছেড়ে দেয় মিলিটারি ফেরৎ মামা সুবুদ্ধির সাথে। গল্পে সুবুদ্ধির বুদ্ধিটা প্রথমদিকে কিঞ্চিৎ কম বলেই মালুম হয়, কিন্তু তা নয়। গল্প যত এগোতে থাকে ততই বোঝা যায়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বা উপস্থিত বুদ্ধিতে সুবুদ্ধির জবাব নেই, সে সার্থকনামা। সে শুরুতেই বাড়ি কেনার সময় বাড়িটা ভূতের বাড়ি কিনা খোঁজ নেয়; আগ্রহ থেকে নয়, ভূতের ভয় থেকে। ওই বাড়িতে অর্থাৎ পাঠকপাড়ার নরহরি বাবুর দেড়শো বছরের পুরোনো বাড়িতে এরপর সে ভাগ্নেকে নিয়ে নিশ্চিন্তে চলে আসে এবং তারপর জানতে পারে 'কুখ্যাত অপয়া' গোবিন্দ বিশ্বাস তার প্রতিবেশী এবং ভূতের ভয়ের চেয়ে তার ভীষণ দৃষ্টিপাতের ভয় কোনো অংশে কম নয়। আরেকটি উল্লেখ্য বিষয়, গল্পে সুবুদ্ধির একান্ত বাসনা ছিল একটি দোকান দেওয়া - মনোহারি বা, মুদির দোকান, সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে অলস জীবনযাপন নয়। সেই সঙ্গে ভূতনাথ নন্দীর লক্ষ লক্ষ টাকায় ভূতের বাড়ি কেনার বিষয়টিও কৌশলে নরহরি বাবুর মুখে শুরুতেই জানিয়ে দেন লেখক। চড়কডাঙার মেলায় গ্রামের বেশিরভাগ লোকের চলে যাওয়ার প্রসঙ্গও গল্পে শুরুতেই ছিল (যেটা সিনেমায় শেষদিকে অন্যভাবে আছে) সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যস্থিত, ভিনগ্রহবাসী হিক সাহেবের কাছ থেকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি (রেসপিরেটর ও রিভাইভার যন্ত্র-সহ) ধার করে বিজ্ঞানী অঘোর সেন দেড়শ' বছর আগে, সেসময়ের কুখ্যাত 'অপয়া' ২৮ বছর বয়সী সনাতন বিশ্বাসকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই তারিখটা ছিল ৩০/০৯/১৮8৫। আর গল্পে পাতালঘর থেকে দেড়শো বছর পর হেঁটে বেরোনো খাঁটি বাঙালি ও কুখ্যাত অপয়া সনাতন বিশ্বাস হলেন আরেক অপয়া গোবিন্দ বিশ্বাসেরই পূর্বপুরুষ। তবে সনাতনবাবুর এলেম অনেক বেশি, নয়তো হিক সাহেবের ছেলে, ষণ্ডা প্রকৃতির ভিক্-কে দৌড় করাতে পারতেন না! হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন! গল্পে ভিক্ ঘুমিয়ে পড়ে না, দৌড়ে পালায়। আর বেগম নামের কোনো অস্ত্রপ্রেমী, জাঁহাবাজ অথচ ছেলেমানুষিতে ভরা খলনায়িকা কিন্তু গল্পে নেই। ভূতনাথবাবুও উদার বিজ্ঞানী মাত্র, বেগম বা ওইরকম কোনো অস্ত্র-মাফিয়ার ভয়ে বাধ্য হয়ে, কোনো দুষ্টচক্রের বা নিজের কার্যোদ্ধারে নামেননি। তাঁর একমাত্র আগ্রহ মানুষের চোখের আড়ালেই থেকে যাওয়া একটি বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের খোঁজ করা।

এবার আসি সিনেমার কথায়। আমাদের একটা বিরাট সমস্যা হল, আমরা বড্ড বেশি আবেগপ্রবণ । কোনো কিছু একবার ভালো লাগলেই, আমরা আর প্রশ্ন করি না, ভালোলাগার ফূর্তিটাকেই ধ্রুব মনে করে নিয়ে, তাকেই প্রাণপণ ভালবাসতে থাকি। এক্ষেত্রে আমাদের সহায় হয় আমাদেরই অন্তর্গত শৈশব ও নস্ট্যালজিয়ার প্রতি সুগভীর আকুতি। বাঙালির এই চিরশৈশবের প্রতি নাছোড় মনোভাব একটা অদৃশ্য শত্রু, আমরা সবসময় ওই বালিশটায় হেলান দিয়ে থাকি, বালিশটা যত নরম হয় ততই মঙ্গল । আর এইখানেই 'পাতালঘর' সিনেমাটা বলে বলে ছক্কা মারে। জীবনে চতুর্থবার সিনেমাটা দেখতে বসে কয়েকটি ব্যাপার শুরু থেকেই মনে হয়েছে - নির্মাতাদের রসবোধ আছে, পকেট ভারী না হলেও তাঁরা বুদ্ধিতে ভারী, খুঁজে-খুঁজে হারানো দিনগুলির ক্রমবিলীয়মান স্মৃতি আর গ্রাম-নিয়ে-গালগল্পের মজলিসি আমেজটা সিনেমায় চমৎকার ধরেছেন। সেইসঙ্গে শীর্ষেন্দুর গল্পটাকে, গল্পের ছকটাকে একেবারে ভেঙে ফেলে, ফের গড়ে নিয়েছেন। সংলাপ ও চিত্রনাট্য রচনায় দীপান্বিতা ঘোষ মুখোপাধ্যায় ও অভিজিৎ চৌধুরী, শিল্প নির্দেশনায় ইন্দ্রনীল ঘোষ, গান রচনায় রঙ্গন চক্রবর্তী ও অভিজিৎ চৌধুরী, সঙ্গীত পরিচালনায় দেবজ্যোতি মিশ্র এবং সর্বোপরি অভিজিৎ চৌধুরী নির্দেশনায় অসাধ্যসাধন করেছেন। আর একটা কথা, ক্যাওস সবাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। সবাই Emir Kusturica নন। এক্ষেত্রে কিন্তু পরিচালক অনেকাংশে পেরেছেন। আর ওই আশ্চর্য ছড়া, 'আহ্লাদে আটখানা সাতে পাঁচে নেই'! ধাঁধার মতো মনভোলানো জিনিস আর নেই! সত্যজিৎ রায় সেকালে অনেক করেছেন, বর্তমানে ধ্রুব ব্যানার্জিও তাঁর 'সোনাদা'-কে সঙ্গে নিয়ে সেই পথে এগোচ্ছেন। এরকম শব্দ নিয়ে খেলা গোটা সিনেমা জুড়েই চলতে থাকে। ভিক্ যখন গ্রামের বাজনার দোকানে যায়, তখনও তেমনটাই ঘটে।

এ তো গেল ভিতের জোর, এবার দেখা যাক কাঠামো বা, স্ট্রাকচার-টা কী দাঁড়িয়েছে। শুরুর ক্রেডিট দেখানোর সময় একজন বৈজ্ঞানিক একটি সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। তাঁর কাছে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই, একটা জীর্ণ ডায়েরি ছাড়া (গল্পে কোনো ডায়েরি ছিল না)। গল্পের থেকে এই জায়গাতেই সিনেমা অনেকখানি সরে এসেছে। কতগুলো আদিম শব্দের সাহায্যে মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা, সহজে বিশ্বাসযোগ্য নয় । তার তুলনায় ভিনগ্রহীর আনা উন্নত প্রযুক্তি বেশি বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু এখানে অঘোর সেনের সাথে হিক্ সাহেবের সেই চমকপ্রদ 'Collaboration' দেখানোই হয় নি। তাই বোধহয় ড. ভূতনাথ নন্দী (অভিনয় জয় সেনগুপ্ত)-র সংলাপ বা, শরীরী ভাষায় প্রথম দৃশ্যে কেমন জড়তা ছিল, তিনি বারবার গলা খাঁকরে নেন ডায়েরি পড়তে পড়তে, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অল্প দ্বিধা চলে আসে, যেটা স্বাভাবিক। অঘোর সেনের ডায়েরি (কতকটা প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়েরির মতো) আর তাতে কয়েকটি ব্লু প্রিন্ট তাঁর একমাত্র সম্বল। তার সত্যাসত্য বিচার না করেই একজন বৈজ্ঞানিক কীভাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকতে পারেন, এটা অবশ্য ভাবনায় ফেলে।

এরপর বেগম-এর আস্তানার অ্যাম্বিয়েন্স তৈরিতে, সপারিষদ উপস্থিতির ও অস্ত্র পরখ করার মুহূর্তগুলো নির্মাণে অসাধারণ শিল্প ভাবনার প্রমাণ মেলে। আশ্চর্য প্রোডাকশন ডিজাইন। বেগমের হাতের চারটে আঙুলের ওঠানামা হিন্দি ছবির বিখ্যাত চরিত্র মোগাম্বো-কে মনে করায়। যদিও বেগমের মুখে 'এভাবে চললে বন্দুক ছেড়ে ঝালমুড়ি বেচতে হবে'-র মতো সংলাপ প্রয়োগে চমৎকার, কিন্তু উচ্চারণে হিন্দি-টান কানে লাগে। এছাড়া যখনই বেগম (মিতা বশিষ্ট) ও তার শাগরেদরা (টেক্কা-গোলাম-নহলা) পর্দায় আসে, সম্মিলিত কুস্বর নানাদিক থেকে ভেসে আসে, যার ব্যাখ্যা মেলা ভার! এই জায়গাগুলোয় কিঞ্চিত ওভারটোন হয়ে গেছে, যা কখনও-সখনও অতিনাটকীয়। অবশ্য বেগম ও অন্য বেশ কয়েকটি চরিত্র উপস্থিতিতে বেশ থিয়েট্রিক্যাল। এবং সেটা সম্ভবতঃ ইচ্ছাকৃত, একটা ক্যাওস উৎপাদনের প্রচেষ্টামাত্র । রমাপ্রসাদ বণিক-এর খুদে রেকর্ডার থেকে 'ম্যাচ কাট্'-এ কার্তিকের রেডিও-তে চলে যাওয়ার মতো ঘটনা সিনেমায় পরের পর ঘটে চলে বলেই এই থিয়েটার-সিনেমার কোলাকুলিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি রাখা যায় না।

তাছাড়া আশ্চর্যের ব্যাপার এই সিনেমাতে কোনোকিছুই ফেলে দেবার মতো নয়। সবকিছুই কিন্তু গল্পটা বলছে - কার্তিক রেডিও সারায়, গানের প্রতি সুবুদ্ধির প্রাণের টান ওই দৃশ্যেই ধরা পড়ে । সেই সঙ্গে এও জানা যায় কার্তিক ওইভাবে উপার্জন করে ও তার মামা (সুবুদ্ধির চরিত্রে খরাজ) সেই উপার্জনে উৎফুল্ল হয়ে নেচে-গেয়ে, হরলিক্স খেয়ে, লটারির টিকিট কেটে, চারিদিকে ধার-বাকি রেখে, ভাড়াটিয়ার দশ মাসের ভাড়া বাকি রেখে, বসে বসে অবসর কাটান। ক'টা বাংলা সিনেমায় এভাবে একটা দৃশ্যের তাৎপর্য ধরা পড়ে বলুন তো? সেইসঙ্গে 'বারো ঘর এক উঠোন' বোঝাতে যেভাবে ওই দৃশ্যে ক্যামেরা মুভমেন্ট ভাবা হয়েছে, সেটা মনে রাখার মতো। গঙ্গাচরণ সাঁপুইয়ের মতো চরিত্রের উদ্ভাবন দেখলে মনে হয়, আশ্চর্য ! 'বাড়ি তো নয়, যেন হাওড়া ইস্টিশান' - এই সংলাপ তার মুখে এক্কেবারে লাগসই। ভাবি, শীর্ষেন্দুর কাহিনির হার্ট-বিটটা এভাবে ধরল কী করে! নিশ্চিন্তিপুরের হরলাল মিত্তির অর্থাৎ কার্তিকের পিসেমশাইয়ের গোটা একটা বাড়ি প্রকৃত উত্তরাধিকারী অমিল হওয়ায়, অপূর্ব সৌভাগ্য হয়ে কার্তিকের হাতে এসে পড়ে - কিন্তু 'পাতালঘর' গল্পে তো তা ছিল না! অবশ্য এমন ঘটনা শীর্ষেন্দুর অন্য গল্পে রয়েছে। এইখানেই ছবিটা অনন্য যে, এইসব অজস্র টুকরো সম্ভাবনা শীর্ষেন্দুর গল্প-উপন্যাস থেকে খুঁজে নিয়েই নির্মিত হয়েছে এই সিনেমার ভুবন ভূতনাথের বাড়িতে যখন বেগমের লোকজন হামলা চালায়, সেই দৃশ্যে বেসুরে পিয়ানো বাজানোর ভাবনা নিখাদ সিনেম্যাটিক মুহূর্ত তৈরি করে। এরপরেই সিনেমায় প্রথম আসে চ্যাপলিনের ছবির সেই বিখ্যাত স্টাইল - ফাস্ট ফরোয়ার্ড, যেটা এরপর সিনেমায় ক্যাওটিক মেজাজ আনতে বারকয়েক ঘটবে। এখানেই সেই নয়, একজন আদর্শবান বিজ্ঞানীকে কাবু করতে বেগমের লোক যে চালটা চালে, অর্থাৎ নীতিগতভাবে ব্ল্যাকমেইল; সেটাই সিনেমাটাকে আর শুধু ছোটোদের ছবি হয়ে থাকতে দেয় না, বানিয়ে দেয় বড়োদের ছবিও ('আপনি বেআইনি অস্ত্রের ব্যবসা করছেন আমাদের সঙ্গে, লোকে যদি জানতে পারে না…!' - এই একটা সংলাপেই)।

এরপর যেভাবে অঘোর সেনের বয়ানেই তাঁর ডায়েরি-পাঠ চলতে থাকে এবং পিসির হুকুমে ছুঁচো-ইঁদুরের উৎপাত কমাতে গিয়ে অঘোর সেনের অভাবনীয় আবিষ্কার যেভাবে ঘটে, তাতে আর সন্দেহ থাকে না, এই ছবিতে শঙ্কুর ডায়েরি তথা শ্রীমান সত্যজিতের প্রভাবও বড়ো কম নয়। অবিবাহিত বাঙালি বিজ্ঞানীর পাড়াগাঁয়ের দালান বাড়ির পাতালঘরের ল্যাবে চৈনিক চ্যাং বা, রেড ইন্ডিয়ান ওয়াইকিকি-র উপস্থিতি প্রমাণ করে কখনও-কখনও কল্পনা বড়ো লাগামছাড়া হইয়াছে। তবে এইসব গোলমেলে চরিত্রের ভিড় আর ক্যাওস তৈরির কৃৎকৌশল দেখেই এই সিনেমার সাথে Emir Kusturica-র মতো পরিচালকের সিনেমার তুলনা টানা উচিত হবে না। কারণ ওইসব ছবিতে একটা বৃহৎ প্রেক্ষিত থাকে, দেশ-কালের অনন্য সংকট হাজির হয় যত্র-তত্র, এমনকি জাতির সংকটও থাকে, 'পাতালঘর'-এ কোনো বোকাও ওইসব খুঁজতে যাবে না। সবসময় তুলনাও তাই করতে নেই। এ হল এক্কেবারে দেশি জিনিস! খাঁটি ওরিয়েন্টাল! এই কি যথেষ্ট নয়? Wes Anderson-এর ও কোনো-কোনো ছবিতে নানা চরিত্রের মজাদার ঠোকাঠুকি চলতে থাকে। ক্যামেরা টেনিস খেলে। তাই বলে কেউ 'হেরাফেরি'-র প্রিয়দর্শনের লঘু কমেডির সাথে নিশ্চই তার তুলনা টানবেন না! 'Delicatessen' -এর মতো কমেডি ছবিতেও Jean-Pierre Jeunet রোমাঞ্চকর কিছু রঙিন কমেডির আশ্চর্য বিন্যাস উপহার দিয়েছেন বটে । কিন্তু সেক্ষেত্রেও সংস্কৃতিগত দূরত্ব থেকেই যায়। 'পাতালঘর' তার নিজের মতো করেই সুন্দর, মজাদার এবং সেইসঙ্গে স্বাতন্ত্র্যে ভরপুর - এই বরং তার পরিচয় হয়ে থাক। মিক্স জঁরের অনবদ্য কমেডি হিসেবেই বরং আমরা মনে রাখি একে।

কিছু সমস্যার কথাও বলি। আমরা সিনেমায় নিশ্চিন্তিপুর নামে একটি গ্রাম দেখি, যে গ্রামের ভৌগোলিক ছবিটা কিন্তু আমাদের কাছে কখনোই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। সেখানে একটা বড়ো রাস্তা আছে, আছে একটি প্রাচীন জমিদারবাড়ি-গোছের পুরোনো বাড়ি, সেখানে একগাদা লোক পুজোর নাটকের বন্দোবস্তে মশগুল। ভালো কথা ! কিন্তু একই গ্রামে ওরকম বড়ো একটা জঙ্গল আছে, আবার একদিক দিয়ে ট্রেন লাইন চলে গেছে, রয়েছে বিস্তীর্ণ সর্ষের ক্ষেত, পুরনো মন্দির-সহ রয়েছে অনেক পুরনো বাড়ি (ভূতের বাড়ি বলে যা কেনা যেতে পারে জৃম্ভনাস্ত্রের খোঁজে), এটা খুব স্বাভাবিক মনে হয় কি? কেমন গোলমেলে না ? গ্রামের জঙ্গলের মধ্যে একটা স্পেস-শিপ দেড়শ বছর ধরে পড়ে আছে, তা নিয়ে কেন কেউ কোনো কথা বলছে না? স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছে? বিশেষ করে বুদ্ধিমান, ধূর্ত সুবুদ্ধি রায় (অভিনয়ে অসামান্য খরাজ) একজন সাহেব-গোছের ভিনগ্রহী-কে সন্দেহজনক চালচলনে দেখেও এতটুকু ভাবিত হবে না? শুধুই সিরাজের হত্যাকারীর চরিত্রে মোহাম্মদী বেগ-কে খুঁজে যাবে? ব্যাপারটা কেমন শিশুসুলভ যুক্তি হয়ে যাচ্ছে না? বাস্তববোধ যার সবচেয়ে বেশি বলে মনে হয়, এই জায়গায় এসে তাকেই সবচেয়ে স্থূল বলে মনে হয় তখন। গোটা ছবিটাই এমন আবছা ভৌগোলিক মানচিত্র ও কিঞ্চিৎ অগভীর শ্রেণি চরিত্রে ভর্তি। তাদের ভালো লাগে ঠিকই, কিন্তু কারো প্রতি সহানুভূতি তৈরি হয় না, কারণ ছবিটা সেই সময়টুকুই কারো জন্য বরাদ্দ রাখে না সেভাবে। একমাত্র যার প্রতি সিনেমার শেষে গিয়ে একরকম বাৎসল্যবোধ-সঞ্জাত মায়া হয়, সে হল খুদে চরিত্রে কার্তিক। যাকে সে সবচেয়ে বিশ্বাস করেছিল, সেই ভূতনাথদা তাকে অবলীলায় ফেলে রেখে, বিদায় না জানিয়েই ন্যাপচা গ্রহে চলে গেল! সেই মুহূর্তে একটিবার মনটা ভারী হয়ে ওঠে সহানুভূতিতে, বলতে গেলে ওইটিই সিনেমার একমাত্র গভীর মুহূর্ত, যা হৃদয় স্পর্শ করে - ব্যাখ্যাতীতভাবে আশাহত এক নিষ্পাপ বালকের প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অন্তর্বেদনা।

একটা সন্দেহও জাগে, গ্রামে অত লোক, অথচ বাচ্চার দল নেই? পুজোর নাটকের রিহার্সাল চলছে, অথচ এরকম ক্ষেত্রে প্রত্যেক পাড়াতেই গ্রামের দিকে যা হয়ে থাকে (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'-তেও সেটাই দেখা যায়), গ্রামের ছেলেপুলের দলের সব থেকে বেশি উৎসাহ থাকে এসবে। এক্ষেত্রে সেটা একেবারেই হয় না। আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি, গ্রামের রাস্তায় ভ্যানে করে যাত্রাপালার ঘোষণা হতো, হ্যান্ডবিল বিলি হতো, পিছনে একদল বাচ্চা ছুটতো সবসময় । সিনেমায় এমন একটা দৃশ্য আছে, যেখানে পুকুরের কোল ঘেঁষে ভ্যান যায় 'রক্তাক্ত পলাশী' নামটা ঘোষণা করতে করতে (ভ্যানে অবশ্য একটা বাচ্চা ছেলে আনমনা হয়ে বসেছিল), কিন্তু একটাও বাচ্চাকে অনুসরণ করতে দেখা যায় না। গ্রামটা যেন কেমন মহিলা ও শিশুশূন্য মনে হতে থাকে! শুধু কতকগুলো ছিটগ্রস্ত, অকাজের যুবক, মাঝবয়েসী হুজুগে লোক আর বৃদ্ধ (নিশ্চিন্তিপুর স্পোর্টিং ক্লাবের সাইনবোর্ড ঝোলে কার্তিকের নতুন পাওয়া বাড়ির দালানের থামে)? এরকমটাই মনে হতে থাকে দীর্ঘক্ষণ, যতক্ষণ না 'অস্ত্র অস্ত্র' গানটার ম্যাচ কাট্-এ পুজোর দৃশ্য চলে আসে । সেখানে প্রতিমার সামনে খরাজের ধুনুচি নাচ দেখানো হয়, একগাদা বাচ্চা একসাথে দৌড়ে যায় মাঠে, তখন নিশ্চিন্ত লাগে... যাক, দেখালো তা হলে। মহিলাদেরও দেখা যায় ওই দৃশ্যে। কিন্তু কোন্ ঠাকুর? দুর্গা নয়, প্রতিমার মুখের ডান কাঁধের পাশ থেকে সাপের মাথা দৃশ্যমান হয়। এমন কৌশলে এই দৃশ্যে ক্যামেরায় ব্লার করে দেওয়া হয় প্রতিমাটিকে, যে কিছুই অনুধাবন করা যায় না। গোটা সিনেমা জুড়েই এরকম অসংখ্য ট্রিক আছে, সার্থকভাবে সিনেমাটা প্রচুর দুর্বলতা ঢেকে দিয়েছে। এর গতি ও কাহিনির চোরা টান দর্শককেও সেভাবে মনোযোগী হতে দেয় না দৃশ্যের ডিটেলে। যাই হোক্ এরপর নদীর ধারে বাচ্চাদের খেলতে দেখা যায় (বাব্বা! জায়গাটায় নদীও আছে!), মহিলাদের দেখা যায় নাটকের অভিনয়ের দৃশ্যে। কিন্তু নাটকের দৃশ্যে সেই তোতলামির সমস্যায়-ভোগা কাঞ্চনকেই এগিয়ে দেওয়া হয় কেন? সিনেমার ড্রামা এরকম কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরোপিত মনে হয়। এরই মাঝে অপয়া গোবিন্দ বাবু-কে (মন ভালো করে দেওয়া মনু মুখার্জি) 'শিখন্ডী' সাজিয়ে ভূতনাথ ও কার্তিক পাতালঘরে প্রবেশ করে, প্রয়াত অঘোরবাবুর (অভিনয়ে সৌমিত্র) অহল্যা-রূপী জৃম্ভনাস্ত্রের বুকে প্রাণ সঞ্চার করতে। এই রে! রামায়ণ-মহাভারত তালগোল পাকিয়ে ফেল্লাম! এখান থেকেই সিনেমার গতি-প্রকৃতি আবার এমন টুক করে বদলে যায় যে, আগের কথা ভাবার আর অবকাশ মেলে না। এইখানে পৌঁছে মনে হয়, ভালো ভালো চরিত্রাভিনেতা না পেলে ছবিটা এই টুকটাক, হুটহাট ঘটে চলা গোলমালগুলো কিছুতেই সামলাতে পারত না। এমনিতেই 'অস্ত্র অস্ত্র'-র মতো গান বেশ জোর করেই ঢুকে পড়ে সিনেমায়, তাও বিনোদন দিয়ে যায়।

এ-সিনেমার সেরা দুই গুণ - ১/ গান, ২/ নস্টালজিয়া উসকে দেওয়ার ক্ষমতা (খরাজের গানে সুচিত্রার সংলাপ, জলসাঘর - ছবি বিশ্বাসের অনুষঙ্গ, তারপর 'আশা ছিল ভালোবাসা ছিল'-র সুর)। কিন্তু এত সিনেমা দেখেছি, 'তুমি কাশী যেতে পারো, যেতে পারো গয়া' গানের মতো এমন নির্ভেজাল সিচুয়েশন্যাল কমেডি কখনও দেখিনি। এ একেবারে অনবদ্য কমেডি। এ জিনিস কাশী, গয়া কেন, পৃথিবীর কোথাও খুঁজলে পাবেন না। গোবিন্দবাবুর হাতে লেবু-লংকা ঝুলছে, সঙ্গী গগলস্-পরিহিত বাউলের হাতে বাজছে ডুগডুগি, খঞ্জনি, পিছনে 'শকুনীর দৃষ্টি, রাহুর দৃষ্টি'-র মূল্য লেখা বোর্ড - এই কম্বো প্যাক অভাবনীয়। অপয়ার দৃষ্টি এড়াতে চালকের সাথে মোষের চোখেও গামছা বাঁধা - মাথাও খাটিয়েছেন বটে এর নির্মাতারা! শীর্ষেন্দুর কথাবিশ্বকে এভাবে একটা গানে ধরার এই আশ্চর্য প্রতিভা কেন যে আর একটিবারও কোথাও দেখলাম না, তাই ভাবি! বাংলা ছবির সর্বকালের সেরা পঞ্চাশটা গান বাছলে, আমি অন্তত এই গানটাকে তার মধ্যে রাখবই। তাও মনে হয়, গল্পে গোবিন্দবাবুর চেয়েও 'অপয়া' হিসেবে তাঁর পূর্বপুরুষ সনাতনের আশ্চর্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব সিনেমাটা ধরতে পারল না, কারণ সিনেমার কাহিনিই বদলে গিয়েছে। আরেকটা কথা, এই সিনেমায় খরাজকে দেখলেই মনে হয়েছে 'গুগাবাবা'-র বাঘা-কে দেখছি! সত্যজিৎ পেরে ওঠেননি, কিন্তু এই ছবিতেই স্পেসশিপও তো নামল ! ভিক্-এর চেয়ে তার উড়োজাহাজের কম্পিউটার হেড-টিও কোনো অংশে কম আকর্ষণীয় নয়। ছোট্ট স্পেসে উড়োজাহাজের তার ও যন্ত্রে ঠাসা অন্দরের ভাবনাও মজাদার, ভিক্-এর ঘুম ভাঙার পর দেখা যায় তার পোশাকের হিজিবিজি নীল রঙের সাথে ম্যাচিং একখানা জাঙ্গিয়াও দড়িতে ঝুলছে! এমন আটপৌরে, ঘরোয়া ভিনগ্রহী দেখেছেন কোনো সিনেমায়? কম্পিউটার হেডের সংলাপে ভিকের প্রতি, "তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকলো, গেলনচন্ডী স্বভাব এখনও গেল না!" শুনলে হাসি চেপে রাখা যায় না। নিখাদ বাংলা মজা! সত্যিই তো যন্ত্র বুঝবে কী করে, সুদীর্ঘ ঘুমের পর জেগে উঠলে কেমন খিদে পায়? আর হ্যাঁ ভালো কথা, পৃথিবীর দেড়শ' কিন্তু ন্যাপচা গ্রহের হিসেবে পনেরো বছর - এই তথ্যগুলোও সিনেমাতে প্রায় তলেতলে যুগিয়ে দেওয়া চলতে থাকে। অঘোর সেনের পাতালঘরে শেষদিকে বেগমের "অস্তরটা বেচবি না?" সংলাপে যেভাবে শিশুর সারল্যের (খেলনার জন্য বায়না) সাথে হানাদার যুদ্ধবাজের দুরভিসন্ধি মিশে যায়, সেটা অনন্য, এগুলোই 'পাতালঘর' সিনেমার আসল মণি-মুক্তা, আজ থেকে বহু বছর পরেও যা দর্শককে নির্ভেজাল আনন্দ দেবে। আর স্বপ্ন দেখাবে যে, চাইলে আর খাটলে ভালো বাংলা ছবি বানানো সম্ভব।

শেষ করব একটাই কথা বলে। ক্যাপ্টেন আমেরিকার চেয়েও লম্বা ঘুম দিয়ে ওঠে যে লোকটা, সেই ভিক্-কে (অভিনয়ে বিপ্লব চ্যাটার্জি) দেখতে অন্তত একবার আপনার সন্তানকে নিয়ে 'পাতালঘর' দেখতে বসুন। ওরাও জানুক সব অতলই অন্ধকার নয়।

..............................

S

Pseudo Feminism is the cancer of the society and only promoting women and insulting men is a kind of Pseudo Feminism that everyone should keep in their mind.

S

Pseudo Feminism is the cancer of the society and only promoting women and insulting men is a kind of Pseudo Feminism that everyone should keep in their mind.

S

Pseudo Feminism is the cancer of the society and only promoting women and insulting men is a kind of Pseudo Feminism that everyone should keep in their mind.

S

Pseudo Feminism is the cancer of the society and only promoting women and insulting men is a kind of Pseudo Feminism that everyone should keep in their mind.