এক মহাজীবনের ছোটগল্প

আস্থা-বিশ্বাস-ভক্তি ভারততীর্থের প্রতি প্রশ্বাসে প্রবাহিত। জড়ে-জীবে, বস্তুতে-কল্পনায় সর্বত্রই ইষ্টদর্শন সম্ভব আমাদের এ’দেশে। এখানে মানুষ দেবত্বপ্রাপ্ত হন, আবার দেবতা হন ঘরের ছেলেটি। আত্মা-পরমাত্মার অভেদ কল্পনা এতই সহজ এখানে। আজ থেকে পাঁচ শতক আগে ঠিক এমন করেই একজন মানুষ হয়ে উঠেছিলেন ভগবানের স্বরূপ। যদিও ‘নদীয়ার চাঁদ’ বিশ্বম্ভর থেকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয়ে ওঠার পথে এসেছিল সহস্র বাধা। কিন্তু শাস্ত্রের শত শস্ত্রকে সেদিন পরাস্ত করেছিল প্রেম-ভক্তিবাদের এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ। আর এই বিচিত্র আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছিলেন - অঙ্গে কৃষ্ণ-কান্তি; অন্তরে রাধা-রাগ বিশিষ্ট সেই অনন্য ব্যক্তিত্ব। অল্পকালের মধ্যেই বৃহৎ ভক্তি আন্দোলনের নেতা থেকে জনসাধারণের দৃষ্টিতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর। আর সেই থেকে একাধারে মানুষ, অন্যদিকে ভগবান - এই দুই সত্তাকে আজও বয়ে চলেছেন তিনি। বিবিধ জীবনী, জনশ্রুতি, গবেষণার মতে-মতান্তরে তাই চৈতন্যের ‘অন্ত্যলীলা’ অধ্যায়টি আজও গভীর কুয়াশাচ্ছন্ন।

এই বিতর্কিত অধ্যায়ের মূল দু’টি ধারা – ভক্তিবাদ আর যুক্তিবাদ। ভক্তিবাদীরা চৈতন্যকে বসিয়েছেন ঈশ্বরের আসনে। ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর যত মিল, তা সবই ‘লীলা’ বলে দেগে দেওয়ার একটা প্রবণতা তাঁদের মধ্যে দেখা যায়। আর এই মহাজীবনের অন্তিম পরিণতি বিষয়ে হয় তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটেছেন, নয়তো অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন দেববিগ্রহে বিলীন হয়ে যাওয়ার মতো কিছু কষ্টকল্পিত অলীক কাহিনির দিকে। কারণ ভক্তের বিশ্বাসে ভগবানের মৃত্যু নেই। ভাবতে অবাক লাগে যুগ যুগ ধরে তাঁরাই এমন মত প্রচার করে আসছেন যাঁদের এক দেবতার মৃত্যু হয়েছিল ব্যাধের শরাঘাতে আর একজন দেবতা ‘মর্ত্যমণ্ডলে দেহ বহি দেবতা হইলে মরই’ নীতি অনুসরণ করে জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্মের উদাহরণ দিয়ে চলেছেন প্রতি ‘নবকলেবর’-এ। সুতরাং ভক্তিবাদের পথে যে চৈতন্য অন্তর্ধান রহস্যের সমাধান অসম্ভব তা বলাই বাহুল্য।

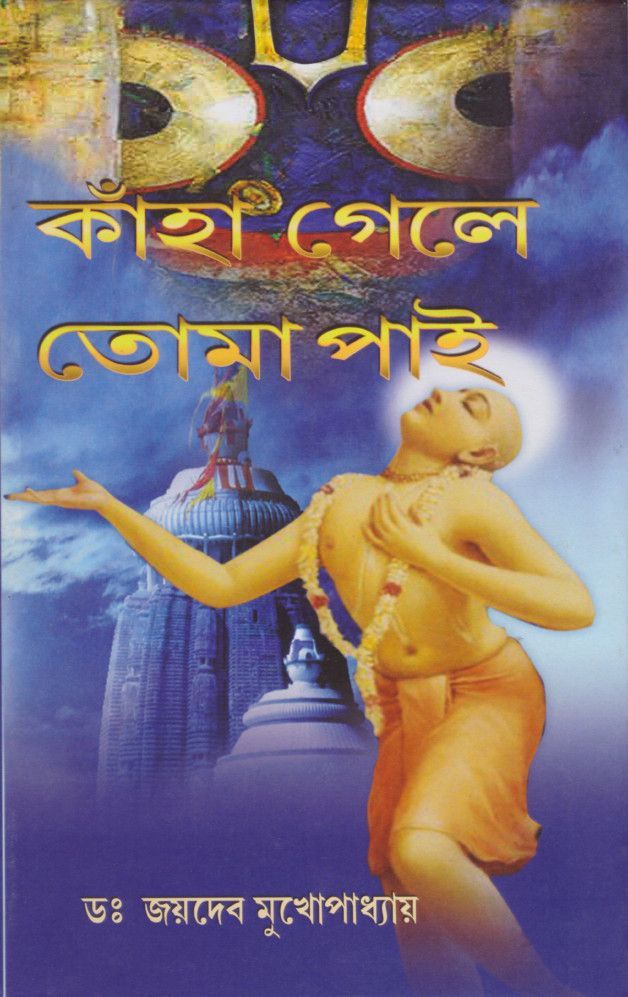

অন্যদিকে ইতিহাসের পাতা খুঁড়ে, কিছু প্রমাণ ও কিছু যুক্তিনিষ্ঠ অনুমানের উপর ভিত্তি করে আজও চলছে এই রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা। আর সেই গবেষণায় যাঁরা নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন তাঁদের মধ্যেই অন্যতম ছিলেন ড. জয়দেব মুখোপাধ্যায়। ‘কাঁহা গেলে তোমা পাই’ সেই বিশাল গবেষণার সামান্য আভাসমাত্র দেয়। ড. মুখোপাধ্যায় চাননি তথ্যভারে ন্যুব্জ কোনো নিরস গবেষণাগ্রন্থ রচনা করতে। তাই সরস উপন্যাসের আঙ্গিকে গড়েছেন এই গ্রন্থের আখ্যানভাগ। চৈতন্য অন্তর্ধান কেন্দ্রিক নানা সম্ভাবনা, মতামত ও যুক্তির চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন সাবলীল গল্পের ছলে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, নানা গবেষকের সিদ্ধান্তকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্থান দিয়েও তিনি যুক্তি-প্রতিযুক্তির মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চাইছিলেন। বাকি সব তত্ত্বকে ক্রমশ ম্লান করে গুপ্তহত্যার তত্ত্বটিই প্রকট হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। তাঁর আরও কিছু প্রমাণ প্রয়োজন ছিল অন্তিম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য। এমন সময় আচমকা শেষ হয়ে যায় এই ‘গল্প’।

একদিকে যেমন জগন্নাথের চেয়ে চৈতন্যের প্রভাব বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ভীত করে তুলেছিল পুরীর পাণ্ডাদের তেমনই অন্যদিকে জাতি-বর্ণভেদ ব্যবস্থাকে ফুৎকারে উড়িয়ে প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন তিনি – হত্যার এই মোটিফগুলি প্রবলভাবে স্পষ্ট হতে থাকে আর খারিজ হতে থাকে অদ্বৈতাচার্যের সাংকেতিক পত্রে লেখা আন্দোলন প্রত্যাহারের পরামর্শ এবং চৈতন্যের স্বেচ্ছা অন্তর্ধানের মতো তত্ত্বগুলি। হয়তো এক মর্মান্তিক সত্যের উপর থেকে বহু শতাব্দী লালিত মিথ্যার পর্দা উঠতে চলেছিল এই গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডে, যা আর হয়নি। দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের দফতরে পৌঁছানোর আগেই ১৯৯৫ সালের ১৭ই এপ্রিল পুরীর আনন্দময়ী আশ্রমের চৌবাচ্চায় মেলে ড. মুখোপাধ্যায়ের অর্ধনিমজ্জিত মৃতদেহ। অজ্ঞাত কারণে এই তদন্তও থেমে যায় মাঝপথে। আর একটি জীবনের সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় সত্য উন্মোচনের বহু আশা। জয়দেববাবু লিখতে চেয়েছিলেন এমন একটি উপন্যাস যা সত্যকে উন্মুক্ত করবে কিন্তু তা শেষ হয়ে যায় বহু সম্ভাবনাময় এক অসমাপ্ত ছোটগল্পের মতো। কিন্তু বিপুল জনপ্রিয় বইটি পাঠকের মনে জাগিয়ে তোলে অসংখ্য প্রশ্ন। বহুকালের অনালোচিত বিষয়কে জনসাধারণের চর্চার বিষয় করে তুলে এই বইটি যে সাজানো মিথ্যার প্রকাণ্ড কপাটে সজোরে আঘাত হেনেছে তা লেখকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতেই একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। এবার আশা, এই আঘাত প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে একদিন সকলের ‘চৈতন্য’ উদিত করবে।

কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য

"মুখোপাধ্যায় চাননি তথ্যভারে ন্যুব্জ কোনো নিরস গবেষণাগ্রন্থ রচনা করতে। তাই সরস উপন্যাসের আঙ্গিকে গড়েছেন এই গ্রন্থের আখ্যানভাগ।" - এমনটি মনে হয় ঠিক নয়। জয়দেব পারতেন না গবেষণা গ্রন্থ লিখতে। কারণ, প্রথমত প্রাণভয়। দ্বিতীয়ত, প্রমাণের অপ্রতুলতা। এমন প্রমাণাদি তিনি পেয়েছিলেন, যা গুপ্তহত্যার তত্ত্বের সম্ভাব্যতার দিকে ইঙ্গিত করে মাত্র। তা দিয়ে গবেষণা হয়না। এ নিয়ে পরে বিস্তারে গবেষণা করেছেন চৈতন্য গবেষক তুহিন মুখোপাধ্যায়। তাঁর বারো বছরের গবেষণার ফসল লোকায়ত শ্রী চৈতন্য ছাড়াও লিখেছেন আরেক প্রামাণ্য বই, চৈতন্যের শেষ প্রহর। তবে তাঁর গবেষণা বস্তুবাদী। যেকোনো গবেষণাই তাই। তবে যেখানে প্রমাণ মূলত সাহিত্য নির্ভর , সেখানে গবেষকের সাহিত্যবোধ, বিশেষত মিথের বিশ্লেষণযোগ্যতা অতিপ্রয়োজন। কেবল বস্তুবাদ আরেক মায়াবিভ্রম তৈরি করে যেখানে জয়ানন্দের সাহিত্যবর্ণনাকে সত্যবর্ণনা বলে মনে হয়। প্রসঙ্গটা পরে বলছি। তবে বহু গবেষক , যেমন রণিত গুপ্ত পুরী ও শ্রীচৈতন্য নিয়ে যে গবেষণা করেছেন, তাতে জয়দেবের "প্রকল্পের" সম্ভাব্যতা খারিজ হয়ে যায়। চৈতন্য বিরোধী ও চৈতন্যভক্তের ক্ষমতা কাঠামোতে সেই কালে চৈতন্যেরই প্রভাব বেশি। সেখানে গুপ্তহত্যার সম্ভাবনা থাকলেও , তার অসম্ভাব্যতার সম্ভাবনা আরও বেশি। অপিচ, যে বংশ চৈতন্য হত্যাকারী বলে নিজেদের দাবি করেন, সেই দীনবন্ধু প্রতিহারের বংশ ও তাঁদের গুপ্ত সংগঠন, তাঁদের দাবির নানা মনস্তত্ত্ব ও বাণিজ্যভিত্তি আছে। সেই দাবির সপক্ষে প্রমাণ বলতে যা বোঝায় তা নেই। লোকশ্রুতি প্রমাণ নয়। মিথ ও মিথ্যের যোগ বহুপুরোনো। এখানে মিথ , বস্তুত ন্যারেটিভ ফিকশন। বা ফিকশনাল ন্যারেটিভ। মিথ ও রিয়েলিটির অসম্পর্ক এবং তির্যক সম্পর্ক কীভাবে খুঁজতে হবে তা জটিল তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। কোসাম্বি (দি মিথ এন্ড রিয়েলিটি) পড়লে তা স্পষ্ট হয়। একই কারণে, জয়ানন্দের বর্ণনা , চৈতন্যের পায়ে ইঁট লাগা ও তা থেকে সেপটিক, একে যাঁরা সাহিত্যের রসগ্রাহী নন, তাঁরা সত্যবর্ণনা ভাবেন। তুহিন বাবু সাহিত্যের ছাত্র নন। এ কেবল বাংলা বিদ্যাচর্চাতেই সম্ভব, অন্য বিদ্যার লোকও যাকে নিজের কর্ষণভূমি মনে করেন। অধিকারীভেদ মানেন না। কিন্তু যাঁরা ডিসিপ্লিনের লোক, তাঁরা একে অন্যভাবে পড়েন। তাঁদের কাছে এ রূপক মাত্র। জরা ব্যাধের তীরসন্ধানে পায়ে ক্ষত হয়ে মৃত্যু (বৈকুণ্ঠ গমন) হয় কৃষ্ণের। ব্যাধের নাম থেকে সে গল্পের রূপকসন্ধান স্পষ্ট। কিন্তু চৈতন্যের দেহলীলা অবসানের কালে জরা বহুদূর। তবু গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে তো শেষত চৈতন্যকে মেলাতেই হবে কৃষ্ণে। রাতুলচরণক্ষত আসলে মহাভারতের কৃষ্ণ আর চৈতন্যভক্তজীবনীকারের নির্মাণের সেতু মাত্র। জয়ানন্দের বর্ণতাতেও কি চৈতন্য মারা গিয়েছিলেন? না। তিনি বৈকুণ্ঠ ধামে গেছিলেন। যেখানে কৃষ্ণ গেছেন পূর্বআখ্যানগুলিতে। যাঁরা কবিতা পড়তে জানেন, জয়ানন্দ মূলে পড়লেই তাঁরা বুঝবেন , তাঁর পংক্তিকে অভিধার্থে গ্রহণ চলে না। তাঁকে লক্ষণাতেই পড়তে হবে। তাঁর পুরো কাব্যেই চৈতন্যের জীবনকে কৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে তির্যকতায় মেলানোর চেষ্টা। এবং চৈতন্য জীবনীসাহিত্য শেষত সাহিত্য। এবং নয়ও। সাধারণ জীবনীসাহিত্যের সঙ্গে তার প্রধান অমিল সেই বিশিষ্ট তত্ত্বভূমি যা ভারতীয় নৈয়ায়িকদের সুমেধার অন্যতম বিশিষ্ট ক্ষেত্র। তাছাড়াও, সাহিত্য সত্যের আভাস হতে পারে। প্রমাণ নয়।