অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষ

শ্রমিকরা হাঁটছিল। না-হেঁটে তাদের আর কোনও উপায় ছিল না। সে-কথা তারা জানত। যে সাংবাদিক তাদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করছিল, সেও জানত। হাঁটা ছাড়া গতি নেই। শ্রমিকদের। তাও প্রশ্ন করছিল। কেন হাঁটতে হচ্ছে? কেন হাঁটতে হয়? কেন হাঁটা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই?... ইত্যাদি।

এ-সব প্রশ্নের উত্তর সকলেরই জানা। শ্রমিকের। এবং সাংবাদিকেরও। তবু প্রশ্ন করতে হয়, তাই সে করছিল। শ্রমিকটিও বলতে হয় তাই বলছিল। আর, এই যে মোহিত মৈত্র, দক্ষিণ কলকাতায় ঘরবন্দি হয়ে বসে সে-সব দেখছেন ও শুনছেন, তা-ও শুনতে হয় বলেই শুনে চলেছিলেন।

মোহিত মৈত্রর আজকাল বড় বেশি করে তার বুড়ি ঠাকুমার কথা মনে পড়ে। সে অনেকদিন আগের কথা। তখনও তাঁদের এই ফ্ল্যাটবাড়ি ছিল না। বরং এই জমিতেই মাথা-ঢাকা একটা বাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল কোনোক্রমে। সেই বাড়ির নিচু গেটের সামনে বসে, রাস্তার দিকে মুখ করে, বুড়ি কত কথাই না বলে চলত। ঘরে চলতে-ফিরতে সে- সব কথা কানে যেত। প্রায় সবারই। সেই দেশ ছেড়ে আসার গল্প, সেই অভাব- দারিদ্র্যের কথা, সেই একই গল্প- যা এ যাবৎ বুড়ি যে কতশত বার বলে ফেলেছে, তার ইয়ত্তা নেই। ফলে, সকলেই সেইসব কথা শুনত। কিন্তু কেউ কানে তুলত না।

বুড়ি যেদিন মরে গেল, অনেক হট্টগোলের ভিতর, মোহিত মৈত্র, তখন কিশোর সে, একবার ভাবার চেষ্টা করছিল, বুড়ির সেই অনর্গল বলে যাওয়া কথাগুলো। অসংলগ্নভাবে কিছু-কিছু মনে পড়ছিল তার। কিন্তু সাজিয়ে-গুছিয়ে সেই সব কথা সে কিছুতেই তুলে রাখতে পারল না।

এখন এতদিন পর, সেইসব কথার আর কোনও অস্তিত্বই নেই। বুড়ির কথাগুলোই বর্তমানে সিনেমা-গল্প-গান হয়ে গেছে। লোকে তাকে ততখানি গুরুত্বই দেয়, যতখানি একটা সিনেমা-গল্প-গান জীবনে গুরুত্ব পায়। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়েও মানুষের রক্তের সঙ্গে তবু এ-সবের কিছুটা দূরত্ব থেকে যায়। গল্পগুলো বুড়ির নিজের ছিল। নিজের জীবনের। রক্তের, মাংসের, ঘামের। যৌবনের। দিনের-রাতের।

বুড়ির কথা বড় মনে পড়ে মোহিত মৈত্রর। বুড়ির সেই অনর্গল বলে যাওয়া। **

কী বলছি, কেন বলছি- এটা ভাবার নাকি আর কোনও দরকারই পড়ে না ইদানীং। কথাটা মোহিত মৈত্রকে বলেছিল এক প্রায়-অশিক্ষিত ছোকরা। আর এক দুঁদে অধ্যাপক। আলাদা প্রেক্ষিতে।

চা-দোকানে আড্ডার বদভ্যেস সেই সিগরেট-ফোঁকা-বেলা থেকেই আছে মোহিত মৈত্রর। পাড়ায় এখন গোবিন্দর চা-দোকানটা জমে ভালো। একদিন ওই দোকানেরই ছেলেটা, নাম রাজু, ক্রমাগত ভুলভাল বলে চলেছিল। ছোটো-বড়ো জ্ঞান করছিল না। তাতে বয়স্করা একটু চটে যাচ্ছিল। রাজু তাতে আরও চটে গিয়ে যা বলেছিল, তা অনেকটা এরকম- কী বলছি, কেন বলছি সে সব ছাড়ুন, যা বলছি তাই-ই শুনুন। গোবিন্দ এসে সেদিন ঠাস করে রাজুর গালে এক চড় কষাল। পাড়ার দোকান। পাড়ার লোকের বেইজ্জতি সে সইবে কেন! তার পর থেকে, দিনকয় পরপর আর রাজুকে দেখা গেল না। খোঁজ নিতে, গোবিন্দই বলল, যেদিন অত কাণ্ড ঘটল, সেদিনই নাকি রাজুর মা মারা গিয়েছিল। সকালেই ফোনে খবর পেয়েছিল সে। কিন্তু কাউকে কিছু বলেনি। বিহারে, নিজের দেশে, ফিরে গিয়েছিল রাজু। আর যাবার সময় গোবিন্দকে বলে গিয়েছিল, আর ফিরবে না। মায়ের উপর রাগ করেই নাকি সে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল। মা নেই। আর, তার রাগ করারও কেউ নেই। এবার সে ঘরেই ‘খেতি’ করে থেকে যাবে।

রাজু ছাড়া, এই কথাটি বলেছিলেন অধ্যাপক সেন। সেবার একটা স্মারক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তিনি। বিষয়টা মোটের উপর ছিল এরকম, মার্ক্সীয় মতবাদের পথ ধরে আদৌ কোনও শুভরাষ্ট্রের ভাবনায় আজ আর পৌঁছনো সম্ভব কি-না! খুবই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখছিলেন অধ্যাপক সেন। মার্ক্স থেকে গ্রামসি হয়ে, সমাজতন্ত্রের পতন, মার্ক্সবাদী দলগুলির ভিতরকার ঝুরঝুরে গঠনতন্ত্র, আজকের পৃথিবীতে পুঁজির অবস্থান বদল, প্রযুক্তির সঙ্গে তার দোস্তি, এবং প্রায় অনতিক্রম্য যে পুঁজির পাহাড় মানুষকে কবরস্থ করছে প্রতিনিয়ত, পরন্তু তার কোনও স্বপ্ন নেই, সম্ভাবনা নেই, স্মৃতির ভিতর কোনও আন্দোলন নেই, ফলে জাগরণও সম্ভবপর নয়, এবং এখান থেকেই তত্ত্ববিশ্বে নতুনতর কোনও আলোকশিখার আশা- এসবই একেবারে, ঘটনা ধরে ধরে সময়ের নাড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ব্যাখ্যা করছিলেন অধ্যাপক সেন। ঠিকরে পড়ছিল তাঁর প্রজ্ঞা, মেধা। ছোট্ট হলঘরে তখন উদ্যোক্তাদের পরিজন বাদ দিয়ে জনা দশেক শ্রোতা। তার মধ্যে সাতজন মন দিয়ে চা খাচ্ছিলেন।

সভা শেষে কফি হাউসে বসে, গল্প করতে-করতে মোহিত মৈত্র প্রশ্ন করেছিলেন, এই যে বললেন, এ তো শুধু বলেই গেলেন; কোথাও তো লাভ হল না কিছুই; কেউ তো শুনলই না বলতে গেলে।

অধ্যাপক সেন, হেসে বলেছিলেন, তবু কথাগুলো কেমন শুনলেন? ভুল কিছু বললাম নাকি? মোহিত মৈত্র মাথা নেড়ে না বললেন। অধ্যাপক সেন তখন বলেছিলেন, কী বলছেন, কেন বলছেন এসব এখন আর ভাবার অবকাশ নেই মৈত্রবাবু। কথা হল যে, আপনি এখনও কথা বলতে পারছেন।

মোহিত মৈত্র একটু অবাক হন। অধ্যাপক সেন তখন তার কাছে ঝুঁকে এসে বলেছিলেন, আজ তো তাও দশজন দেখলেন। এরপর দেখবেন, ফাঁকা হলঘরে প্রলাপের মতো বকে গেলেও আর-কেউ শুনতে আসবেন না। উলটে, চাঁটি মেরে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। সুতরাং, ‘কী’, ‘কেন’ ওসব ছাড়ুন! কথা যে বলতে পারছি এই ঢের!

তখনই, সেই কফি হাউসের ভিতর বসে, মোহিত মৈত্রর একবার মনে পড়েছিল তার ঠাকুমাকে। বুড়ি দরজার সামনে বসে, কেউ শুনুক কি না-শুনুক, কেবল বলেই চলত। অনর্গল। **

অবশ্য টিভি চ্যানেলগুলোকে দেখে আজকাল খটকা লাগে মোহিত মৈত্রর। মনে হয়, ‘কী বলছি, কেন বলছি’ এটা ভাবা সর্বাগ্রে ও সর্বার্থে জরুরি। সারাদিন টিভিগুলো কথা বলে চলেছে। ফোনগুলো কথা বলে চলেছে। সোশ্যাল মিডিয়াগুলো কথা বলে চলেছে। অজস্র অ্যাপেরা বলে চলেছে সহস্র কথা। কিন্তু কী কথা? কেন বলছে? এক-একসময় মোহিত মৈত্র বেসামাল হয়ে পড়েন এই কথার ঠেলায়। মনে হয়, যেন কোনও বিমা কোম্পানির এজেন্ট এসে সুচতুর কথায় কত কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সার কথা এই যে, সে-সব কথার কোনও মানে নেই। সমস্ত অর্থ নিহিত আছে অর্থে। লেনদেনে। সেটুকুই অর্থ। সেই-ই সবকিছুর নিয়ন্তা। যেন এই-ই সেই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষ। যিনি শরীরমধ্যে স্থিত। আবার তিনিই ত্রিকালের নিয়ন্তা। ইনিই অন্তরাত্মা। এই অনর্গল কথার ভিতর থেকে সেই অন্তরাত্মার দর্শন পেতে চাইলে ক্লান্ত হতে হয়। অথবা শিউরে উঠতে হয়; কারণ, এই সব কথাই আসলে বলছে, কথার মৃত্যু হোক। যে কথা-মৃত্যুর ভয় পাচ্ছিলেন অধ্যাপক সেন।

মোহিত মৈত্র ভাবেন, তাঁর ঠাকুমা, সে বুড়িও কি এই মৃত্যুর ভয় পেত! তাই কেবল শুনিয়ে শুনিয়ে অনর্গল বলে চলত কথা। গল্পের নয়, সিনেমার নয়; তার রক্তের, ঘামের, যৌবনের, দিনের ও রাতের। **

সত্যি বলতে, বুড়ির কথা সেদিন কে আর মন দিয়ে শুনেছে! মোহিত মৈত্র তো নাতি। এক পুরুষ দূরত্ব! বুড়ির নিজের ছেলে, অর্থাৎ, তার বাপ-কাকাই কি সে-কথায় কান দিত নাকি!

সকলেই শুনত; শুনে যেতে হয় বলে; আসলে, সকলেরই সব জানা। তার মধ্যে কোনও নতুন নেই। অজানা কিছু নেই। রহস্য নেই। ফলে, অভিনিবেশও নেই।

ঠাকুর্দার হাতে গড়া বাড়িটা ভাঙা নিয়ে একসময় বেজায় আপত্তি করত বুড়ি। কিন্তু ফ্ল্যাট না-করে উপায় কী ছিল! সংসার বাড়ছিল; প্রোমোটারেরও নজর পড়েছিল। বাবা-কাকারা তাই এর বিকল্প খুঁজতেও যাননি। অবশ্য ফ্ল্যাট ওঠার আগেই বুড়ি চোখ বুজেছিল। তবে, আপত্তির কথা বারবারই বলত। কিন্তু কিছু করার নেই বলেই কেউ শুনত না। তবু, আপত্তির কারণ তো ছিল। বুড়ির অজস্র কথার ভিতর যদি সত্যিকার সমস্যার কিছু থেকেও থাকে, প্রতিবিধেয় যেন তার কিছু ছিলই না। ফলে ভেবে দেখারও কিছু নেই।

এ-এক অদ্ভুত নিষ্ঠুরতা। আজকাল মনে হয় মোহিত মৈত্রর, বুড়ির প্রতি আদতে নিষ্ঠুরই তো ছিল তারা সক্কলে।

আর, ঠিক এই কারণেই, শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার দেখতে দেখতে, বা বলা ভালো, শুনতে শুনতে বুড়ির কথাই কেবল মনে পড়ছিল মোহিত মৈত্রর।

অপ্রতিবিধেয়, তবু বলে যাওয়া। অপ্রতিবিধেয়, তবু শুনতে থাকা। শুনতে থাকেন মোহিত মৈত্র। সাংবাদিক জানতে চায়, ওই ব্যাগের ভিতর কী আছে? অর্থাৎ, কৌতূহল,- এক জায়গার বাস উঠিয়ে যে মানুষ চলেছে, সে একান্তই প্রয়োজনীয় হিসেবে কী কী নিয়েছে, বা, কী নিতে পারে?

নড়েচড়ে বসেন মোহিত মৈত্র। অসামান্য জিজ্ঞাস্য। পৃথিবীতে তো খালি হাতে এসেছে, খালি হাতেই যেতে হবে। কিন্তু পৃথিবীর ভিতরেই হাত খালি বলে যাকে প্রায় খালি হাতে চলে যেতে হচ্ছে, সে দুই হাতে কী নিয়েছে!

শ্রমিক হাসে। শ্রমিকের স্ত্রীও। তারপর বলে, নিয়েছে কেবল কাজের জিনিসপত্র। অর্থাৎ, রাজমিস্ত্রির কাজ করতে যা যা লাগে। যেখানেই যাক না কেন তারা, সেই খেটে তো খেতেই হবে। খাটনি সহায়ক সেই জিনিসগুলোই তাদের কাছে একান্ত প্রয়োজনীয়। এগুলোর ভিতরেই লুকিয়ে আছে তাদের সম্মান। একটা গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থা কোটি মানুষকে তুড়ুক নাচ নাচাতে পারে, কিন্তু ওলন ধরে সমান করে ইট গাঁথা হল কি-না বলতে পারে না। এই ওলনটাই শ্রমিকের ইমান। পরিচয়। সে নিজের পরিচয়কে সঙ্গে করে তাই নিয়ে যাচ্ছে।

মোহিত মৈত্র ভাবে, এখন যদি তাকেই কোথাও চলে যেতে বলা হয়, তাহলে ঠিক কী কী সে নিয়ে যাবে? আধার-ভোটার নাকি ব্যাংকের কাগজপত্র? ওষুধগুলো ছাড়াই বা চলবে কেমন করে? আবার, একটাও বই না-নিলে কি বেঁচে থাকা যাবে! একটাও গান শোনা না-হলে! অন্তত রবি ঠাকুরের কয়েকটা গান! হঠাৎ যদি ডায়রি লিখতে ইচ্ছে করে! তবে খাতা-পেনটা মাস্ট।

একান্ত প্রয়োজনীয়ের লিস্ট বানাতে গিয়ে মোহিত মৈত্র দ্যাখেন, তা আর শেষই হতে চায় না। এমন একান্ত কিছু নেই, যা তাঁর পরিচয় হতে পারে। মোহিত মৈত্র বোঝেন, রাতারাতি যাদের দেশ ছেড়ে চলে আসতে হয়, তাদের ঠিক কী ছেড়ে আসতে হয়। **

বুড়ি ঠাকুমার কথাগুলো মনে করার চেষ্টা করেন মোহিত মৈত্র। কষ্ট হয়। স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। বুড়ির ঠোঁট-নড়া অবধি মনে করতে পারে। কিন্তু কথাগুলো যেন ঠিকঠাক ধরতে গেলেই হারিয়ে যায়। অনেক লুকোচুরি খেলে গোটাকয় কথা তুলে আনতে পারেন মোহিত মৈত্র। তার মনে পড়ে, বুড়ি বলত, অনর্গল বলত,- তার দেশের কথা। আপনার জনের কথা। আমগাছের কথা। ঘাটের কথা। পুকুরের কথা।

স্মৃতি।যেন আত্মা।অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষ।

সবটুকুর ভিতর সেই-ই আছে। আবার, সেই-ই সবটুকুকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ওই স্মৃতিটুকুই বুড়ির পরিচয়। সেটুকুই সে সঙ্গে করে আনতে পেরেছিল।

বুড়ির কথা এর বেশি আর-কিছু মনে পড়ে না। স্মৃতির ভিতর একটা ধু-ধু মাঠ টের পান মোহিত মৈত্র। তার ওপারটা রোদে ঝলসানো। সেদিকে তাকালে চোখে এখন অন্ধকার নামে। চোখ সরিয়ে একা-একাই কথা বলতে থাকেন মোহিত মৈত্র। বলেন, তাঁর বুড়ি ঠাকুমা কেমন শেষের দিকে কেবলই কথা বলত। অনর্গল। তার রক্ত- মাংস-ঘাম-যৌবন-দিন-রাতের কথা। কিন্তু কেউ শুনেও শুনত না সে-সব।

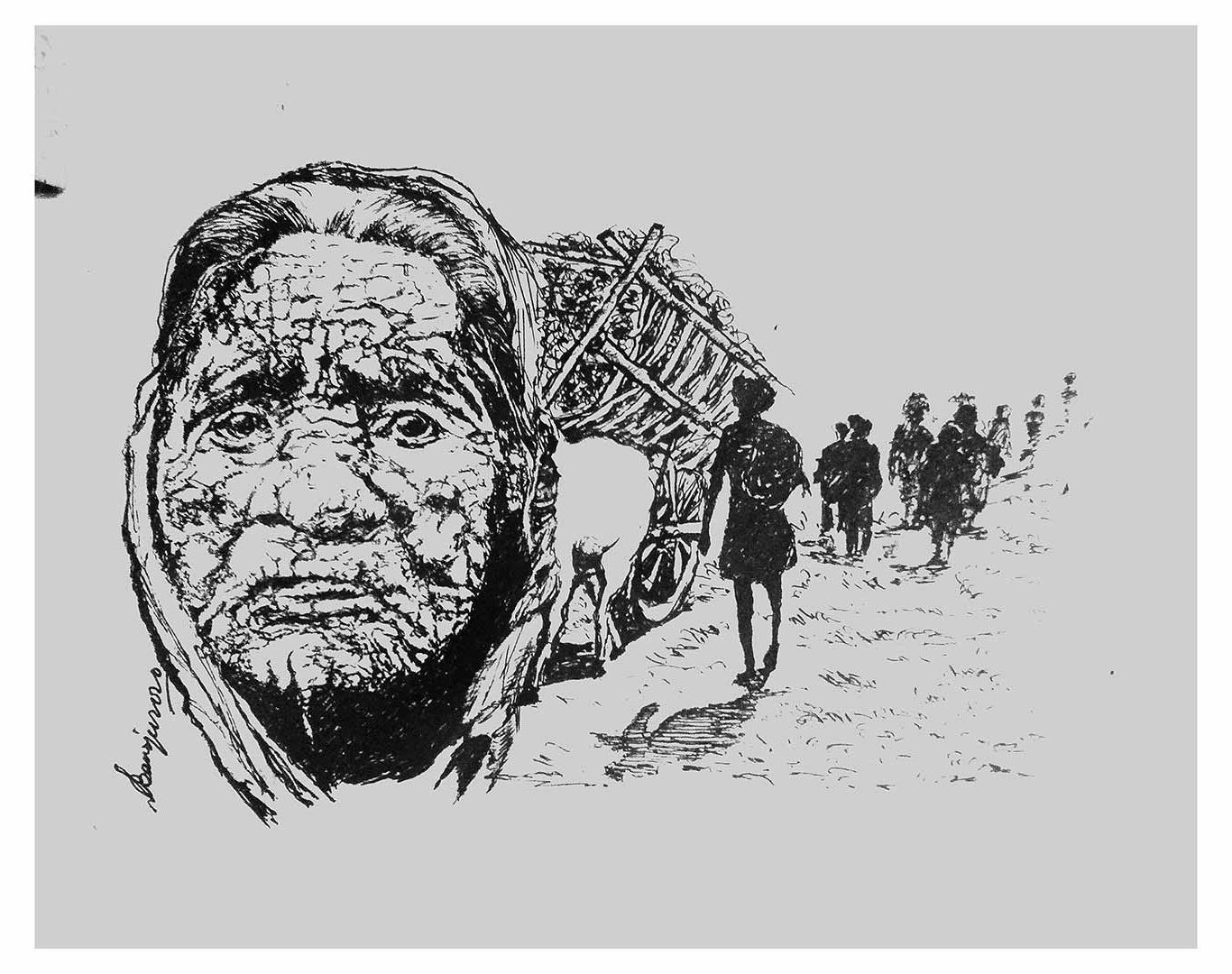

অলংকরণ - শুভংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

#গল্প

ব্রতী মুখোপাধ্যায়

এত সুন্দর গল্প! বৃদ্ধার জন্যে শুধু স্মৃতি যা সেদিন তার বেঁচে থাকার হাতিয়ার, শ্রমিকদের জন্যেও আওজারই যা শ্রমদানে লাগে। আমার খুব ভাল লেগেছে। বিন্যাসেও বৈচিত্র্য আছে। চরিত্রগুলি ভিন্ন অবস্থানের আর বিশিষ্টও।

অনিন্দিতা মন্ডল

স্মৃতিই সেই অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ আত্মা। গভীর কথা। এ তো গল্প নয়, স্বগতোক্তি। অনুভূতি প্রকাশের ভাষা নেই। তবু এখনো কথা শুনতে পারছি, এইই অনেক।

Saroj Darbar

আপ্লুত। কী যে ভালো লাগছে! এই যোগাযোগহীনতার পরিসরেও এভাবেও যে যোগাযোগ গড়ে উঠছে, ভাবনায়, তাই-ই তৃপ্তি দিচ্ছে। সক্কলকে ধন্যবাদ। টিম সিলি পয়েন্টকে ভালোবাসা।

অভিজিৎ মণ্ডল

মন ভরে গেল সরোজ। খুব ভালো লেখা।

Bratesh

অপূর্ব...

Siddhartha Majumdar

যে গল্প পড়ে কিছু লেখার জন্যে শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। তেমনই অভিজ্ঞতা হল সরোজ দরবারের এই গল্পটি পড়ে। আসলে গল্প বলে মনেই হচ্ছিল না। অথচ কী স্মার্ট, মেধাবী আর অনুভবী এই গতিময় লেখা। ছত্রে ছত্রে গভীর পর্যবেক্ষণ ও মননশীলতার ছাপ। এ লেখা আসলে, এক বিস্তৃত সময়চেতনা, অসহায়তা, প্রশ্ন তোলা, উত্তরহীনতা আর সত্যের দ্যুতির পরিধির চারপাশে ঘুরে চলা। ছুঁতে চাওয়া। গল্প যে এমন চিন্তার খোরাক হয়ে ওঠে, আমার মতন পাঠকের কাছে এমন অভিজ্ঞতা খুব কমই।

Siddhartha Majumdar

যে গল্প পড়ে কিছু লেখার জন্যে শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। তেমনই অভিজ্ঞতা হল সরোজ দরবারের এই গল্পটি পড়ে। আসলে গল্প বলে মনেই হচ্ছিল না। অথচ কী স্মার্ট, মেধাবী আর অনুভবী এই গতিময় লেখা। ছত্রে ছত্রে গভীর পর্যবেক্ষণ ও মননশীলতার ছাপ। এ লেখা আসলে, এক বিস্তৃত সময়চেতনা, অসহায়তা, প্রশ্ন তোলা, উত্তরহীনতা আর সত্যের দ্যুতির পরিধির চারপাশে ঘুরে চলা। ছুঁতে চাওয়া। গল্প যে এমন চিন্তার খোরাক হয়ে ওঠে, আমার মতন পাঠকের কাছে এমন অভিজ্ঞতা খুব কমই।

ইন্দ্রনীল বক্সী

গল্পের বয়ানে অভিনবত্ব আছে । গল্পের ভিতরে গল্পহীনতাও। বক্তব্যা উঠে আসছে স্পষ্টভাবে। ভালো লাগল।

অভি বিস্বাস

চমৎকার লেখা । অভিনন্দন ।

Sayan

Onekdin por ekta golpo pore bhitor theke onubhob korlam. Osamanyo.

সম্রাট লস্কর

অত্যন্ত ভালো গল্প। লেখকের এই লেখাই প্রথম পড়লাম। বিষয়ে অভিনবত্ব না থাকলেও লেখার জোর আর কুশলতা মুগ্ধ করে। সিলিপয়েন্টকে ধন্যবাদ এরকম লেখা প্রকাশের জন্য।